Ⅳ・最後の舞台・マラガ

●再びマドリードへ

珍しく好子さんが30分余り遅れて来た。彼女も相当参っているようだ。

マラガへのフライトは12時45分。その前にスペイン国営TV局でフィルムのチェックを済まさなければならない。

このフィルム捜しと言うのが非常に面倒で骨の折れる作業である。私と制作さん、そして好子さんの3人でタクシーに乗り込んだ。先方には9時30分の約束だが、既にその時間になっている。

直ぐ近くと思っていたのにタクシーは街を抜け郊外を走ること30分。迷いに迷ってやっと辿り着いたが、心配した担当のテレサ・モレノ嬢が玄関まで迎えに出ていた。とにかく急がなくてはフライトに間に合わない。

制作さんと好子さんは手続きと料金の交渉に。私は局員に案内されて資料室へ。まずビデオでゲルニカ爆撃、ビルバオ市内で戦勝に湧くフランコ軍のカットを見つけた。ニュース・フィルムをビデオにしたものだ。

爆撃を受け崩れる建物、燃えさかる火を必死で消火に当たる民衆の姿が記録されている。大砲を撃つところは恐らくドイツ軍が撮影したものだろう。画面は相当荒れているが、よく残っていたものだと思う。

ゲルニカ帰国の方は、空港到着と美術館への搬入の様子だけで肝心の沿道を埋めて迎える民衆のカットが見当らない。好子さんは放送で見たことがあると言っていたが、局員はこれで全部だと言う。

私たちがマラガから戻るまでの間にもう一度捜しておいてくれるように頼み、コピーを指定して急いで表に出た。

ところが今度は20分も前に呼んだというタクシーが来ない。周囲は建物も無い丘陵地帯なので流しのタクシーなど拾える訳がないのだ。気を揉んでいるところへ、おまわりさんのオートバイに先導されてやっとタクシーが現われた。

タクシーもやはり場所が分からなかったらしい。

ホテルを発つ11時30分はとっくに過ぎている。ホテルへ駆け込めば直ぐ出発出来るようになっていると思っていたら、これまた機材の積み込みもまだだ。

「何してるのよ!間に合わないわよ!」好子さんの叱責がまた始まる。機材があるので少なくとも1時間前には空港に着いていなくては危ないのだ。私たちはフライト15分前やっと空港へ滑り込んだ。

しかし、ドラマは往々にして意外な結末を迎える。

あれほど慌てふためいたのにフライトは45分の遅れ。

喜ぶべきなのか腹を立てるべきなのか。

●マラガへ気分はハネムーン

飛行機は予定通り45分遅れて13時30分発マラガ行き。結構混んでいた。全席自由席。そこで飛び切り美しいセニョリータの横に座ることにした。20才位のエリザベス・テイラーそっくりのチャーミングな女性である。

石山君がカメラを抱いたまま座席を捜してまだうろついている。こっちは絶世のスペイン美女と同席、どうだ悔しいか。今までの焦りを全部取り戻した気になった。

飛行機は地獄から天国へ飛び立った。時にはこんな心休まる時間があっても良い。

くどいが隣は絶世の美女だ。そこでしばしの国際親善を果たすことにした。

「英語は話せますか?」と私。

「ええ」と鈴虫の鳴くような声で彼女。

「ええ、ほんのちょっぴり」と答えてくれると思ったらペラペラ。

それでこっちは気後れがして

「そうですか。私はあまり話せません」なんと情けない。しかしここで諦めては男が廃ると、ありったけの単語を並べる。

「バカンスですか?」エリザベスは微笑んで応えた。

「いいえ、1週間ほどお家へ帰るんですの。マラガに両親が住んでいますので」

「まあ、それは素敵ですね」

「あなたは日本人ですか」

「ええ、日本男児です」

「何をしに来たのですか」と再びエリザベス。

「ピカソの絵をテーマにTVロケのために来たのです」

「まぁ!」

彼女はピカソと聞いて魅惑的な目をパチクリさせ、バッグから新聞を取り出して広げて見せた。スペイン語が所狭しと並んでいた。私に分かる訳がない。

「ちょいとゴメン!」私は新聞を持って好子さんのところへ行った。

マドリードでこの10月、或る企業の後援によってピカソ未亡人のコレクションによる『青の時代』から晩年までの数10点の展覧会が開かれる、という記事が載っているという。

私は席へ戻ると

「貴方と是非ご一緒したいんですが、スケジュールが無いので大変残念です」とまでは言わなかった。彼女は魅惑的な微笑みを返し、その記事の部分だけ新聞を破いて私にくれた。その後も随分打ち解けて?ロマンティックな話をした。少しは国際親善に役立ったかも知れない。

マラガの空は私の心のように目も覚めるような紺碧の青だった。

マラガの空港へ着いたらエリザベスには両親が迎えに来ていた。荷物を待っている彼女は私と目が合うとニッと笑った。

流れ者に感傷は要らない。

また逃れられない過酷な現実が私を待っているのだ。

●国際的避暑地・トレモリーノス

ビルバオではもう朝晩は寒かったのにマラガはまだ暑い。私たちは空港から直ぐさまトレモリーノスに向かった。マラガからジブラルタル方向に14キロ、車で10分ばかりの距離である。トレモリーノスは人口15、000人位の国際的な避暑地だ。

ホテル、カスティロ・デ・サンタクララは美しい浜を見下ろす岬にあった。崖に填め込むように5階建ての部屋が積み重なっている。

私の部屋は2階の1457号室、東京の私のマンションより2倍は広い。

海に張り出したテラスの窓を開けると眼下に遙か彼方まで伸びる美しい海岸線が見える。

正に絶景である。ちょっとばかり金持ちの映画の主人公にでもなったような心地好さだ。しかしロマンに浸っている暇はない。しがない旅烏は休む間もなく仕事をしなければならないのだ。

着いて直ぐ画家であり詩人であり、またピカソ研究家でもあるマヌエル・ブラスコ氏を訪ねることになっていた。ホテルから近いと言うので機材だけタクシーを呼び、筑紫さんと好子さんと私3人が歩くことにした。

目印のファーマシーを捜しながら行くと、道路向かいの白い洒落た家の前にひとりの男性が立っていた。マヌエルさんの息子さんだった。電話を入れていたので表へ出て待っていてくれたのだった。好子さんと筑紫さんが駆け寄って挨拶をする。

マヌエルさんも出て来た。もう80才位だろうか。絵になるシーンだったが残念ながらカメラは回る状態になっていない。貴重なチャンスを逃してしまった。

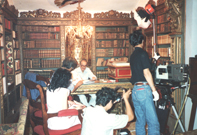

玄関からずらりと絵の並んだ長い廊下を奥へ入ると18世紀風の重厚な書斎となっていた。会うまではインタビューはマラガの青い空の下でと思っていたが、気が変わって書斎ですることにする。

やっとカメラが届き、本意ではないが玄関先での出逢いのシーンを再現することにした。断わっておくが私はこうしたやり方を俗に言うヤラセだとは思ってはいない。嘘ではない現実の再現カットである。息子さんもマヌエルさんも実に自然にやってくれた。

しかし家へ入ってからがいけなかった。筑紫さんが一直線に奥の部屋へ入ってしまう。

初めておじゃまする雰囲気が全くないのだ。歩き方の早さもそうだし、正直すぎるのだ。

どうせ再現するなら徹底して良いカットを狙う。

NGを出し最初からもう一度やって貰う。矢張り筑紫さんはぶっつけ本番が一番生きてくる。

書斎には数枚の肖像画が飾ってあった。マヌエルさんのお爺さんとピカソのお婆さんが親戚関係にあるという。

マヌエルさんは自分の書いたピカソ研究の分厚い数冊の著書を見せてくれた。

国際的避暑地トレモリーノス ホテル・カスティロ・サンタクララ

●ややこしいインタビュー

ライティングが出来たところで早速インタビューに入った。

「ピカソは少年時代14才までマラガで過ごしているんですが、少年時代のピカソはどんな子供だったのかマヌエルさんはお聞きになっていますか」

「悪戯好きの、まぁ普通の子供でした。ピカソは小さい頃から闘牛が好きでよく連れて行ってもらっていた所為か、絵の中によく闘牛が出てきます。例えば『ゲルニカ』にも牛が出てきますね」

「ピカソの『青の時代』の青色とマラガの空や海の青とは、何かつながりがあるとお思いでしょうか」

「マラガの太陽と空の色が彼に影響を与えました。『青の時代』の青は悲惨さを表わすものだと思います。バルセロナからパリの頃はフェルナンドという女性と一緒に住んでいましたが、お互いにその頃大変貧しく、その反映でもありました。ピカソは何時の時代も一緒に居た女性や社会の世相を反映した絵を描きました」

マヌエルさんは87才という高齢にも拘らず、大きなはっきりした声で答えてくれる。

「ピカソが育ったマラガの空や海の青と何かつながりがあるんでしょうか」

筑紫さんが質問をもとへ戻す。

「疑いなくそうです。もう一度言いますけれども、彼はその時その時に一緒に生きた女性の影響の下に絵を描きました。フェルナンドの時は『青の時代』であり、その後にイヴに会って『バラ色の時代』が始まる訳です。

彼は毎日毎日、昼は熱心に絵を描き夜は必ず女性を愛する人でした。彼は7人の女性と出会いましたがそれぞれの女性に誠実でした」

どうも話が脇道へ逸れる。

再び青の話に戻す。マヌエルさんは本を出して再び説明を始めた。

「ご覧のように『青の時代』の青は悲しい青、暗い青、ミステリーな青ですが、イヴと会ってからの『バラ色の時代』の空の青は明るい青でマラガの空の色の青です。

自分のことで恐縮ですが、私も目に焼きつくようなマラガの青い空を1500枚くらい描きました。しかし、一度も雲を描いたことはありません。雲ひとつない澄みきったマラガの空に、どうして雲を描く必要があるでしょう。ピカソはマラガを去った時に、自分の目の中にその青を焼き付けて行きました。

彼は政治的な理由でスペインへ帰ることが出来なかったのですが、その後パリを離れ、光と太陽を求めて南仏のコートダジュールへ移った事からもそのことが分かります」

自信ありげな大きな声は続いた。

「会って食事しながら親しく話した時、私がピカソに『マラガに帰って来なさいよ』と言ったら、『もう友達もいないし…』と言っていました。彼はスペインへ帰って来なかったけれどもスペイン人でなかったことは一度もありません。いつもマラガの人間であることを忘れなかった。しかしマラガは、ピカソのマラガに対する想いや郷愁に一度も応えたことはありませんでした」

「ピカソはスペインへ戻る事なく死んだことになっているんですが、実はヨットでコートダジュールからマラガに時々来ていた。そのことをフランコは知っていたが黙っていたという話があるんですが、ご存知ですか」

「いいえ聞いたことはありません。バルセロナには行ったことがあるかも知れないですが、私には信じられません」

ここでインタビューを一旦中止した。こちらが聞きたい青についての答えがどうも良く見えて来ないからである。しばし筑紫さんと私だけで話し合った後、もう一回だけ質問をぶっつけてみることにした。

「ピカソの青についのもうひとつの見方は、親友が自殺した事に大変関係があると言う説がありますがその点はどう考えられますか」

「いいえそれは違います。彼はその前から青を使っています。確かにショックではあったと思いますが彼との交流は短いものでした。

しかし一緒に住んだ女性との生活はもっと長いものでした。その頃は食べる物も無く、壁に家具を描いて暮らしたくらい貧しい生活をしていたのです。そうした生活の悲しみを濃い青色に託したのでしょう」

「青の絵ノ具が安かったからだと言う説がありますが、本当に青の絵ノ具は当時安かったんでしょうか」

「そんな事はないと思います。絵ノ具の値段と言うのはクラスによると思います」

長い長いインタビューは終わった。マヌエルさんの著書によるピカソ論は、ピカソの女性関係から論じた特異なものである。本人もそのことに自信を持っているようであった。

とにかくややこしいインタビューであった。

筑紫さんはマヌエルさんが疲れていないかと気遣っていたが、本人は至って元気だった。不思議なことに今日は通訳の苦労の割りには好子さんも表情が明るかった。

別れる時マヌエルさんは自分の絵の複製にサインをしてスタッフに一枚ずつプレゼントしてくれた。

撮影準備 画家・作家マヌエル・ブラスコさん(87才)

マラガ市街 少年ピカソがよく行った闘牛場

●ロマンティックな宴

夕景を撮りたいが見当がつかない。とにかくマヌエルさんの息子さんが教えてくれた浜へタクシーを飛ばすことにした。すでに太陽は西に傾いており一刻を争う状態である。

繁華街を海の方へ下った所に長い砂浜が広がっていた。茅葺きのパソルが松茸のように一面に立っており、真っ白なテーブルと椅子がびっしりと並んでいる。浜はすでに陽が陰って人影も無く、静かな波の向こうには薄赤く染まった空が広がっていた。

遠くから悲しいオーボエの音が微かに聞こえて来るようであった。黄昏というのはどうしてこうも人の心をロマンティックにするのだろうか。

私たちが準備をしている間に筑紫さんはひとり渚近くのベンチに仰向けになり、暮れ行く海と空を仰ぎながら何か物思いにふけっている。そんな様子を遠くから狙うようにカメラマンに合図をする。

「そうだ、この朱ね色の空をラストシーンにしょう」私の心を過ぎるものがあった。ピカソは貧しく悲しい『青の時代』からイヴと出会い『バラ色の時代』へと変わって行ったのだ。

番組のラストは希望のある余韻で締め括ろう。

浜へ来るまで考えてもいないことだった。

誰もいない、美しくバラ色に染まりゆく広い渚を筑紫さんが一人漂いながら歩いていく。

今日のすべての撮影をアップした。

40分余り待たせていたタクシーの運ちゃんから、好子さんが耳寄りな情報を拾ってくれた。近くにピカソが子供の頃よく遊びに行った海水浴場があるという。即座に明日行くことに決めた。

テラスへ出ると快い潮風が肌を撫でる。空には半月が上り、その光が波にキラキラと輝き、浜の方を見ると渚に沿って夜店の明かりが美しく遠くまで延びている。なんと心休まる夜だろう。

夕食のために崖上にあるホテルのロビーに集合したが、下の浜に在るシーフードレストランですることになった。ホテル内部のエレベータが浜まで降りれるようになっているとは知らなかった。

浜に沿ってシーフードレストランばかりが何百メートルも並び、祭りの夜店のようリゾート客で賑わっていた。店先には豊富な魚介類が並んで食欲を刺激する。

「エビだけでも7種類もあるよ」と筑紫さんはいたって嬉しそうだ。ひと巡りした後、手頃な店に腹を決めて陣取った。ビールにワイン、エビに貝に魚、生に炒めたものと賑やかなテーブルを囲んで舌鼓をうった。

ビルバオのイワシの丸焼きに劣らず美味しかった。ロケも後一日でアップする。

見通しがついた所為か幸せな宴だった。

しかし良い気分になったところで急に現実に引き戻された。制作さんが「撮影が明日で済むのなら1日早めて帰ろう」と言い出したのである。

予定では明後日の夕方マドリードへ飛ぶことになっている。早くマドリードへ戻ったところで特別にやらねばならない事がある訳でもない。同じ自由時間を過ごすならマラガが良いに決まっている。ホテルやフライトの変更手続きをするだけでも面倒である。

当然だれも賛成しない。

結局明後日は夕方5時まで自由行動にすることで落着した。

食事を終えたのが夜中の0時半。まだリゾートは賑わっている。少し酔ったのか筑紫さんは人混みの中をどんどん奥の方へ歩いて行く。まだ遊びたりないスタッフを残して私は好子さんと2人タクシーを拾った。

ホテルのエレベータは既に鍵が掛かっており、崖上の正面玄関から入るしかないからだ。

好子さんは疲れ切っている。タクシーに乗るや待っていたようにスタッフの愚痴をポロリとこぼす。

ひとり部屋へ戻ってまたテラスへ出て潮風に当たった。

長いロケの軋轢も知らず半月は輝きを増し、眼下のリゾートにはまだ煌々と灯が輝いていた。

泣いても笑っても明日1日で、長いロケにも終止譜が打たれる。

●最後の衝撃

9時半の出発予定であった。なのに今朝も30分の遅れ。好子さんが嘆く理由も分かる。そこへもってきてカメラマンからまたまた衝撃的な報告があった。

「昨日のマヌエルさんのインタビューの中で2問がNGなんです。

なんとかリテイクしてもらえないでしょうか」

しばらく何も言えなかった。リテイク出来る訳がないではないか。

私が言う前に「それは無理です!」と好子さんが厳しく言った。

「一体どう言うことなんだ」つい私の声も大きくなる。

「画面が乱れているんです」

ゲルニカのインタビュー時に出たお化けがまた出たのだ。筑紫さんが運んでくれたVTRに交換してから、音声まで良くなったと安心していたではないか。

「音だけでも助からないの」筑紫さんが間に入った。

「回転ムラがあるみたいなんです」つまり音も助からないということだ。絶望的である。

「そんな重要なことを何故早く言わない」

収録したらその場でチェックするのが基本である。撮影現場でならまだなんとかなるのだ。

「分かったのが今朝の4時頃だったので、起こすと悪いと思ったもんですから」どうやら深夜まで遊び、帰ってから夜中にチェックしたらしい。

「みんな疲れているからと思って黙っていたが、弛んでいるぞ!トラブルが多過ぎはしないか!朝の出発だってきちっと出来たことないだろう!」

ついに纏めて爆発してしまった。

事実これほどトラブルの多いロケは経験がなかった。

「大丈夫。余り良いこと言ってないところだから」と筑紫さんは慰めにはいる。

再度の確認でなんとか音だけは使える事が分かり、幾分気持ちも治まった。

それと内容的にそれほど重要なところでなかったのが不幸中の幸いだった。

この騒ぎで出発がまた大幅な遅れとなってしまった。

●ピカソの生家

今朝ホテルを出発する時 「生家から少し手前で止めてください」と厳しく注文しておいた。車は何時も現場に直接横付けしょうとする。機材があるから当然のことだが、カメラを回す前に出演者が下見してしまうとどうしても新鮮さがなくなってしまうからだ。

私の場合は内容について細々とした説明は殆んどしない。作品の内容や狙いは構成台本を見れば分かることであり、真実は全て現場にある。行って見たら予想と全く違っていたり、逆に思わぬ発見があったり、場合によって不慮の事故に出合ったりする。

演出の仕事の一つはそうした刻々と変化していく現場を、瞬時に、しかも的確に把握分析し、今何を狙うべきかをスタッフに伝えることにある。私が気にするのは狙うべき対象と画面のサイズである。それが決まればファインダーの中は完全にカメラマンに委ねる。

そして私はむしろフレームの外側を見ているといっても良い。カメラマンは狙った獲物に意識を集中しなければならず、ファインダーの外で進行して行く変化を見逃してしまうことがあるからである。

カメラマンには瞬時の変化に対応できる瞬発力が必要だと思う。またカメラマンにとってもう一つ大切なことは耳に強くなれということだ。音によによって映像の切り取り方は違ってくるからである。ビデオの場合同時録音が基本なので無視することは出来ない。

技術革新が進み何もかもがカメラに詰め込められるようになった現在、気の毒だがカメラマンの負担はますます大きくなっている。空恐ろしいが今以上に経費削減、省力化が求められるようになれば先に消されるのはディレクターだろう。

兎に角ロケ現場はカメラなくして成立しないのだ。ただしこれはドキュメンタリーの場合に限って、と断わっておかねばならない。

バスは緑の多い公園の端に止まった。石畳に強烈な太陽の光が照りつけている。

その眩ゆい反射光がいい。

「筑紫さん、捜しながら行きましょう。後を追っ掛けます」筑紫さんには多くの説明は無用である。

「何度も写真で見た公園ですが…あっちの隅だと思うんですけどね」筑紫さんは何やらハミングしながら楽しそうに進む。メルセデスという公園を抜けた正面にピカソの生まれたアパートはあった。

「いやァ、この空の青さ…ピカソの青をこの空に結び付けるのも無理はないと言えそうな、もの凄い紺碧の青ですね。…今から100数年位前の1881年、ピカソはここで生まれたんですね。良く本に広場の隅の2階で生まれたと書いてあるけれども、日本風に言えば実際は3階なんですね」

筑紫さんが見あげていたら、頭の禿げた親父が空の青さを照り返しながら、入り口は向こうだと教えてくれる。角を左へ廻り込むと釘止めされた古い扉があったが今は使われていないらしい。ピカソが生まれた部屋を撮れなかったのは非常に残念だった。

下町風だが周囲の建物は殆どが新しく建て変わっている。

ピカソの生家(3階角) 犬とサッカー遊び

●爆笑、サッカー犬

公園へ戻ると、ショートパンツにポロシャツの男の子が3人、珍しそうにロケを見ていた。年を聞くと13才。ピカソも14才までマラガに住んでいたから、この少年たちのようにきっとこの公園で泥だらけになって遊んだに違いない。

少年にサッカーボールはないかと聞いたら有るよと言う。

すぐ持って来るように頼んだ。

「筑紫さん、サッカーやりましょうよ」

私の提案に筑紫さんも喜んで乗ってきた。

何時の間にか少年たちが沢山集まり賑やかなサッカーが始まった。そこえテリア犬が珍入してきた。

この犬が最高に傑作だった。子供たちと一緒になってまるで芸を仕込まれたサーカス犬のように頭突きはするし、前足を使ってドリブルまでやる。一人前に子供たちと一緒になって遊ぶ姿を見ていると、もう愉快さを通り越して感動さえ覚えるほどであった。

子供と遊ぶ筑紫さんはもうただの親父だ。気取らない人柄だからこそ出来る筑紫さんならではのシーンである。

ついでに子供たちと一緒に散策することにした。ヨーロッパは何処もそうだがビルの谷間の路地が実に良い。犬の糞を踏みそうになって慌てたり、猫がひょっこり顔を出して驚いたりする。万国旗のように洗濯物がぶら下がったりしているのもこんな路地だ。

筑紫さんと子供たちは片言で何やらしゃべりながら楽しそうに歩く。こんな和やかなシーンを撮っている時はこちらまで幸せになる。

つい時間を忘れてしまった。

急いでバスまで戻ってみると制作さんの姿が見えない。彼は撮影の間マネーチェンジの為に銀行を捜していた筈だ。スタッフ3人が手分けしてあちこち捜すが見付からない。随分待ったところで、彼は厳しい表情をして戻って来た。

押し黙ったまま誰も何も聞かなかった。バスも何も言わずにスタートした。彼が何処へ行き、何があったのか誰も知らない。

バスはマラガの丘の上にあるアルカサールへ走った。11世紀に造られた回教徒の城跡で、今ではごく一部が残っているにすぎないが、マラガ市の全景が眺望できる素晴らしいポイントである。カメラマンは一度上ったことがある、と言って好子さんの言うことに耳を貸さない。

食事の時も煩いしそんなところが好子さんの機嫌を損ねることに気がついていないのだ。雲ひとつない広い青い空と海が、限り無く遠くまで広がっていた。空と海がつながるその青さの向こうにアフリカ大陸がある筈だ。

「ピカソの青の秘密の謎を解く鍵は、彼が生まれ育ったマラガにあるんではないかと言う説があるので、私達は彼の生地であるマラガにやって来ました。ここはマラガの市内を見下ろすアルカサールの上ですけども、さてピカソの青は上の空の青なのか海の青なのか、またしても考え込んでしまいます」

そう言って筑紫さんは眩しそうに空を見上げた。

●カルメン海水浴場

街の外れにある『バニョ・デル・カルメン』つまり『カルメン海水浴場』が地元の者が行く海水浴場だそうだ。ピカソも子供の頃良く泳ぎに来たという海である。ピカソの生家からもそう遠くない距離だからそれも頷ける。

トレモリーノスの海辺とは比較にならないが、渚では子供たちがはしゃぎ、その奥では魅惑的なトップレスのセニョリータが戯れ、近くでは頭の禿げ上がった親父たちが立ったり座ったりしながら世間話に余念がない。

手を揚げ足を振りながらの大仰な話しぶりが面白いと筑紫さんが笑う。手前の砂浜では若い娘がトップレスのまま胸いっぱいに青空から降り注ぐ太陽の光を浴びていた。スペイン人は皆おおらかだ。

「あの女の目は凄いね」筑紫さんが私に囁やく。時々開けて回りを見る目の白さが人を射るように突き刺ってくる。フラメンコにマラゲーニャという曲がある。学生時代よく私はこの曲を弾いたものだが、いま目の前にそのマラゲーニャ、つまり『マラガの娘』がいる。

私たちはそんなスペイン人たちの憩いの風景を眺めながら昼食をとった。初めてガスパッチョを飲んでみた。前々からV・Eさんが飲みたいと言っていた奴だ。トマト、玉葱、ニンニクなどを摺り潰し氷で冷やしたスープである。まあ野菜ジュースといったところだ。

体には良いそうだが少々生臭いので残してしまった。

少年たちと筑紫さん 私と少年たち ピカソが遊んだカルメン海水浴場

●誰も居ない闘牛場

闘牛場の約束は5時30分であった。今日は休みの筈だが、私たちが急いで到着したら入り口には観光客が並んでいた。とっくに約束の時間は過ぎているのにゲートが開く様子はない。待ちくたびれて観光バスは行ってしまい、好子さんが電話に走る。

しばらくして寝起き顔の係が鍵束を持ってやってきた。なんと昼寝をしていたと言う。

全く暢気な話である。

私たちは牛になって広い闘牛場に突入し、まん中まで進んで立った。取り囲む円形の観客席の上は目に染みるような青空だ。うねるような観衆の歓声が聞こえてくるようだった。地面はテニスコートのように硬い。

この地面を真っ赤に染め命を落としていった闘牛がどれだけいたことか。残酷だと言う批判の声を他所に、スペインで最も血湧き肉踊る格闘技の舞台なのである。

少年ピカソもわくわくする気持ちを押えながら、客席の何処かで見ていたに違いない。上から見下ろすと広場の真ん中に立つ筑紫さんは生まれたての子牛のように小さく見えた。

●ラスト・カットは黄昏の地中海で

いよいよ私たちのロケーションも終わりに近付いた。残るは筑紫さんが是非にとリクエストしていた陶器店と浜辺でのラストシーンである。まだ陶器店を何処にするかは決まっていない。

とにかくマラガからトレモリーノスへ向かって走りながら捜すことにした。諦めてもらうしかないかと思ったところへ、道路脇に一軒の陶器店が目についた。ユーターンして中へ入って見て驚いた。広い店内いっぱいありとあらゆる陶器が所狭しと並んでいた。私はこんなに大きな陶器店を見たことがなかった。

筑紫さんは小踊りするように歩き廻っている。早速好子さんに掛け合ってもらったところOKは取れたが、既に陽は傾きラストシーンが危なくなっていた。

「陽が落ちる、浜を先にやろう!」店主に事情を話し、私たちはトレモリーノスのホテル下の浜へ車を飛ばした。 小さな漁船が4、5隻浜に引き揚げられている。日本の漁村で良く見られる櫓漕ぎ船とそっくりの形をしているが、グリーン、レッド、ブルーとカラフルだ。

カメラの位置と筑紫さんの動きを決めてぶっつけで回す。

しゃべりが思っていたよりも長くてカメラの動きとタイミングが合わずNG。もう一回やってもらう。今度は筑紫さんが言葉につかえてNG。筑紫さんにしては非常に珍しい。

これまでに1度も無かったことだ。既に長い影が船に掛かろうとしている。

一刻の猶予もない。お互いに焦りが出る。

撮影というのは不思議なもので、一回でOKにならないと必ずと言ってよいほど2、3度と繰り返すことになる。最初の語りが良かっただけに筑紫さんが気の毒になってくる。

私は内容に間違いが無い限り多少言いよどんでも殆ど一回でOKを出す。言葉というのは文章ではない。飽くまでも音であり、間違ったら言い直せば良い。リテイクをすればするほど理路整然とまとまってくるが言葉としてはどんどん死んでいく。

4回目のトライだ。船の間を歩きながら想いに耽るように筑紫さんが語る。

「マラガには空と海だけではなくふんだんに青がありました。ここで少年時代を過ごしたピカソがその『青』を体いっぱいに吸い込んで、それが作品に反映されない筈がありません。悲惨と悲しみを表現したと言われている『青の時代』をこのマラガのあっけらかんとした青で説明するにはちょっと無理があるような気がします。

では何故ピカソは『青』に取り付かれたのか、最後になっても謎は解けません。しかし、私なりの推論を言わせて頂ければこうです。ピカソは何かの切っ掛けがあって青という色と馴染んだ、そしてそれが面白いと思った。そして実験を続けた。それが『青の時代』だと。ではその切っ掛けは何なのかと言うのが問題です」

私が何気なく話した”レモンイエロー”の経験が言葉をかえて巧みに生かされている。

「芸術を論じる人達は、例えば、貧乏で青の絵ノ具が安かったから青を使ったんだ、と言う話は荒唐無形だと言って信じません。

しかしスペインへ来て私が驚いたのは、実はこの国ではその伝説を信じている芸術家が多いということです。切っ掛けは何でも良かったんではないかと思います。親友の自殺だったかも知れません。或いは自分が付き合っていた女性の性格が反映したのかも知れません。そう言うことは論外だと言う芸術論が多いのですが、私は馬鹿に出来ないような気がします。

青春とか本当の若さと言うのはいろんなことに想い惑い、いろんなことを実験してみる、みんなが心当たりがある筈です。ましてピカソのような天才があることにずーっと集中していったと言うことは十分に考えられる筈です。その結果私達の前にピカソの絵の中でも最も親しみやすい、そして、最も美しい一頁を私達に提供してくれたのでした。

ご存知のようにいろんな実験をするピカソは、その後『青の時代』から一転して明るいピンク『バラ色の時代』へと移って行きました」

カメラは語り終わった筑紫さんから地中海を薄紅色に染めていく美しい情景へと移っていく。

店へとって返した頃にはすっかり陽は陰っていた。

既に閉店時間を過ぎている。例によってぶっつけ本番である。

とにかくおびただしい量の陶磁器である。壁はあらゆる絵皿、棚には人形、燭台、花瓶、そして日常的な食器類であふれている。

「目移りがして頭がおかしくなりそうだよ」そう言いながら筑紫さんは陶磁器に埋もれる店内を物色しながら奥へ入って行く。筑紫さんは今の仕事を辞めたら陶器店を開きたいと言う程の陶器気狂いである。

「スペインの宣伝をする訳ではないけど、安いんだよね。イタリヤと似ているように見えるんだけど、何が違うかというと青を奔放に使いながら、ただ派手ではなく鎮静したものを派手さの中に交ぜ込む力がスペインの陶器にはあって、僕はもう大好きなんです」

ピカソが青で描いたような人物の顔の皿もある。

8時30分、閉店を30分遅らせてもらっての撮影ですべてが終了した。

「お疲れさん!」

「お疲れさんでした!」スタッフの顔にもホッとした安堵のいろが浮かぶ。

その後がまた大変だった。閉店を更に30分延長して貰っての買い物が始まった。店の御主人に2人の女子店員、更に子供を連れて覗きに来ていた奥さん4人が包装に天手古舞いである。筑紫さんはついに大きなダンボール箱いっぱいに買ってしまった。

私も猫の置き物などを買う。

大好きな陶器と トレモリーノスの海で最後のコメント

●怪談話

ホテルに帰るとひとりの日本人女性が待っていた。名を春さんと言った。好子さんの友人でスペイン人の画家と結婚してこのトレモリーノスに住んでいるという。

夜の10時、春さんの案内でまた下の浜にある一軒のレストランへ行き、昨日と同じ海の幸をたらふく食べる。

一息ついたところで、好子さんが変な話をしだした。深夜にひとりブツブツ呟やくような女の声を聞いたと言うのだ。彼女の部屋は一番端で1458番。私が57番でひとつ手前。私の部屋にエリザベスが泊まった訳でも無く、女の声など聞こえる筈がない。

もし私が嘘をついているとしてもブツブツじゃ如何にも色気がない。これは明らかにミステリーである。彼女は霊感が強くかつてはそれらしい仕事についていたが、疲労がひどく止めたということを聞いていた。こうしてロケーション最後の夜はトレモリーノスの快い潮風を受けながら怪談話で更けていった。

御輿を上げたのが午前0時過ぎ。好子さんと春さんは先にタクシーを拾って帰り、筑紫さんと私たちはまだ賑わっている浜の夜店に繰り出した。そして、閉店間際の小奇麗な店に押し入り、またもやスタッフ全員の買い物が始まった。

とにかく安いのでつい釣られて買い漁る。午前1時半まで延々と続いた。良くあり勝ちな観光客相手の、儲け丸出しのみやげ店の感じは全くなかった。白人のご主人と肌の黒い夫人の優しい応対を見ていると何だか心が暖まってくるようだった。

やっと全員の買い物が終わったところで、御主人が取って置きのワインを出してきた。店先で買う者と売る者が一緒になって乾杯という楽しい光景となった。

まだまだトレモリーノスの夜は眠らない。浜辺の通りは避暑客で溢れ、快い潮風が吹いていた。スタッフはワインが呼び水となってまた飲みたくなり、筑紫さんが残り私はタクシーを拾って先に帰ることにした。

●ついに本物のお化けが出た!

やっとベッドへ入ったのは既に午前2時を回っていた。

その後でマラガの最後の夜にふさわしい大事件が起きた。

どのくらい眠ってからだろうか。

ギーギーと扉が軋むような音で目が覚めた。

「何の音だ?」耳を澄ますと静寂の奥で水がポタリポタリと落ちるような音がする。暗闇に目を凝らした。洗面所と寝室の間には扉があったがその扉がギーギーと少し動いたような気がした。

いや、それは間違いなく動いたのだ。

私は超常現象の存在を信じている。しかし残念なことに一度も体験したことがなかった。これは確実に本物だ。私は戦慄を覚えながら身構えた。だが次の瞬間別の恐怖が走った。幽霊ならまだ良いが、もし強盗だったらどうしょうかと思ったからだ。

翌日の新聞に日本のロケスタッフ、ホテルの一室でパンツ一枚で惨殺される!の記事が載らないとも限らない。そんな不吉な想いがよぎったところへ、今度は確実に扉がギーッと90度開いたのである。

血の気が引き私はベッドから飛び起きて身構えた。数分が経った。しかし強盗もお化けも入って来る様子はなくもとの静けさに戻った。私は勇気を奮って確かめようと立ち上がった。その時、今度は開いていた扉がパターンと音をたてて閉じたのだ。

恐怖で全身の毛が逆立ち背筋に戦慄が走った。私の長い人生の中でこれほど恐怖を憶えたことはなかった。好子さんの昨夜の話は本物だったのだ。

だがその後何も起こる気配はなかった。私はしびれを切らし明りをつけて恐る恐る扉を開き、洗面所まで行って見回した。締め方が悪かったのか蛇口から水がポトリと落ちている。ひとつの正体はこれだ。その他は何の異常もない。

ベッドへ戻り暫く放心していた。何気なくテラスの方を見て重大な事実を発見した。海に面したガラス戸が10センチばかり開いたままになっていたのだ。

つまり幽霊はこの窓を開けて外へ出て行ったのに違いない。

私の得意とする科学知識がその謎を解き始めた。実はこの開いた窓に原因があったのだ。窓外を海風が渡っていく。すると少し開いた扉の所為で部屋の気圧が下がる。

その気圧の変化で部屋の中間にある扉がフイーゴの弁の様に開いたり閉じたりしたと言う訳だ。間違いない。

この世に幽霊などいるわけがないのだ。科学的な裏ずけがとれて私は安心して深い眠りに落ちた。しかし私のこの推理が間違っていたとするなら…もっと怖いことになるではないか。

●最後のバカンス

死んだように眠った。生き返ってみたら既に10時を回っていた。こんなにゆっくりした朝を迎えたのは本当に何日振りのことだろうか。テラスへ出て椅子に腰掛けぼんやりと外を眺める。今日もマラガの空と海は真っ青である。

眼下に広がる波打ち際には避暑客たちがのんびりと太陽を浴び、キラキラ輝く波頭から潮騒の音が風に乗ってはい上がってくる。カラフルなビーチパラソルが海岸線を彩り遙か彼方まで続いている。

雲一つない青い空と蒼い海の間に広がるリゾート風景は実に素晴らしかった。時の流れが急にハイスピードからスローモーションに変わったようだった。体が弛緩し意識がミクロの粒子になって潮風に乗って青い空へ舞い上がっていく。

まつ白い入道雲だった。当時まだ橋もなく離島だった熊本県の天草に生まれた私は、有明海に面した誰もいない海岸の砂浜に仰向けになっては、白い入道雲を飽かず眺めたものだった。

「あの白い雲の下に長崎の街が在る」生きもののように形を変え動いていく入道雲は、幼い頃に海を渡って一度見た都会への憧れを駆り立て、今にきっと何かが起こるんだという期待感を与えてくれる存在だった。

孤独に見続けた真っ白い入道雲はいつか映画の白いスクーリンに変わり、今だにその白さの中に叶えられることのない少年の日の憧憬を抱き続けている。過ぎ去った時は一体何処へ消えてしまったのか。

胸をときめかした美しい景色、心暖まる人との出会い、美味しかった数々の料理。どれをとってももう確かな手応えは残っていない。午前中は過ぎ去った時を想いながらメモを取り一人部屋で過ごした。

電話のベルが鳴った。制作さんからだった。撮影は終わったがまだやらねばならない仕事が残っている。制作さんは支払いやら残務整理を山ほど抱え、私は聞き漏らしの情報、画面に入れるべきタイトルの確認などもしておかねばならない。

好子さんを含め私の3人が集まって最後の打ち合わせをした。

部屋へ戻って再びメモを取っていると、また制作さんから電話が掛かっ た。折角だから泳ごうと言うことになり2人して浜へ下りた。砂浜は裸足では歩けないほど熱い。

あいにく私はマドリードのホテルに余分な荷物を預けてきたので海水パンツがない。

そこで私は一人浜の雑貨屋へ行きサンダルと安い海水パンツを手に入れてきた。

浜へ戻ると、制作さんはアメリカ人らしい家族から西瓜を貰って食べていた。

私もお相伴にあづかったが結構美味かった。

ゆっくり地中海へ前進する。冷たい。南仏のカーニュの時と同じで、一旦浸かってしまうと非常に気持ちが良かった。舐めてみると濃い塩の味はするが日本の海のようにベタつくような感触はなく、むしろ温泉のように肌がすべすべするような感じである。

これはどんな理由からなのだろうか。

●再びマドリードへ

5時、ホテルを出発する時が来た。

好子さんが車に乗ろうとしたら後からホテルのレジ係が追って来た。

「君たちは電話代も払わないで帰るのか!」好子さんがその言い方が失礼だと烈火の如く怒りだした。

「川西さんの方で払うようになっていたでしょう!まだなの!」

制作さんは知らなかったと三つ巴だ。お互いの言葉の行き違いだったと言うことでケリ。最後の最後までもめるロケだ。

トレモリーノスからほど近い空港に着くと15、6人の日本人観光客に出会った。ヨーロッパ一周の途中なのだろう。

日本製のTVカメラを持ったスペイングループがやって来た。スペイン国営テレビの報道部で、ジブラルタル海峡の取材帰りだと言う。同業のよしみからカメラの話となり、

「カメラトラブルで参りましたよ」と言うと「我々も丸3日間取材して、まるっきり写ってなくてまた撮り直しに行った苦い経験がある。

時間があるなら局へ来れば、専門のエンジニアが居るから見てあげるよ」と言って慰めてくれた。局へ帰るまでトラブルが分からないなんて如何にもスペイン人らしい呑気な話だ。そう言えば私と好子さんは、明日スペイン国営TV局ヘ頼んでおいたゲルニカのニュースのコピーを受け取りに行かなければならない。

定刻、ジェット機はマラガの紺碧の空へ飛び発った。隣席の女性は往きと違って、いつの間にか若い絶世の美女エリザベスから皺くちゃのおばぁちゃんに変わっていた。

マドリードからマラガへ飛び発ってからもうそんなに長い年月が経ったのだろうか。

8時40分、私たちは三度マドリードのホテル・コロンに着いた。 スペイン最後の晩餐は、好子さん知り合いの御夫婦がやっているというスペインの小料理店に決まった。

ここで筑紫さんはやっと憧れの『アンギュラス』に巡り合いご満悦であった。

鰻の稚魚をオイルで炒めたもので、筑紫さんは世界一美味いものだというが、少なくとも私の趣味ではない。せめて話の種にと私も一匹食べてみたが予想どおり美味くなかった。

私はウナギの子供やドジョウは好きになれない。

私が遠慮しますと言ったら「いやぁ、一人減った」と筑紫さんは私の放棄を100万円でも当たったかのように喜んだ。そして、なんとお代わりである。鰻の稚魚をうどん代わりに食べるのだから、高価な上に強力な精力剤であることは確かだろう。

人によっては鼻血ドバーッといくらしいが筑紫さんにはさっぱり利かないらしい。

私の計算では一杯で30匹、2杯で締めて60匹の鰻の稚魚をペロリとやった勘定になる。それで鼻血も出ないなら鰻だって死んでも死に切れまい。彼等も幼いうちに人間に食われさえしなければ、恋の一つも出来たろうにと思うと可哀想で涙が滲んでくる。

私はいま流行のグルメ番組がどうしても好きになれない。料理なんて見ただけで味が分かる訳がないのだ。出演者は決まって「ああ美味しい!」と目を細めて言う。

「不味い」とは決して言えないのだ。

旅先の料理の紹介もひとつの情報に違いないので反対はしないが、戦後の食糧難時代にカボチャばかり食べて育った所為か贅沢にあかせたグルメ流行りが気に入らないのだ。早食いや大食い競争の番組などもっての他だ。

我が愛猫の田吾作が安い缶詰にそっぽでも向こうものなら「贅沢言うんじゃない!アフリカでは食べるものが無くて死んでいる子供だっているんだぞ!」と言い聞かせている。

かつて私についていた女性アシスタントの言葉をよく思い出す。立食パーティで、食い散らかされて残った料理の山を見て「これだけの食べ物があったら国の子供達に食べさせてあげたい!」と一人の黒人が泣いたそうだ。

食べ物に限らず日本人は何と贅沢と浪費に無神経になってしまったのだろうか。つい鰻の稚魚に同情したのがいけなかった。最後の夜というのに食い物のことで当たり散らすのはよそう。

明日の朝は皆が別れ別れになるのだ。

Ⅶ・終章

●別れ

苦楽を共にしたスタッフとの別れの時が来た。

筑紫さんはトレド観光に出かけ、好子さんと私は空港までスタッフを送って行った。彼らはギリシアで次作の出演者等と合流して、あと2本の作品を撮らなければならない。

疲労困ぱいの制作さんが心配だが、恐怖の好子さんから開放されるのだから元気を取り戻すことだろう。みんなを送り出した後スペイン国営TV局へ車を飛ばす。さすがに今度は一発で着いたが帰りのことを考えて、そのままタクシーを表に待たせることにした。

テレサ・モレノ嬢がビデオのコピーを用意して待っていた。支払いは作品が完成してから使用した秒数を報告し、その分だけ支払う約束である。再度捜してもらうように頼んでおいたゲルニカ帰国時の街頭のカットは、矢張り見付からなかったそうで残念だった。

これで正真正銘、全部の仕事が終わった。

一人になったのは随分久し振りのことだ。仕事とは言えゴッホ、ルノワールのロケを含め25日余りも、朝早くから夜遅くまで常に他人と一緒というのは正直しんどかった。

これは他のスタッフとて同じと思う。

しばらくホテルでぼんやりしていたが、気を取り直してスペイン広場近くまで買い物がてらにタクシーを飛ばした。が、結局歩き疲れただけで大した買い物もせず帰って来た。

夕食は数日前から好子さんに聞いていたのだが、日本から取材に来ているMBS(毎日放送)の3人のクルーと合流することになった。

彼等が撮りに来ている番組というのが、なんと私が4年余りやっていたTBS枠の音楽ドキュメタリー番組の後番だった。計らずもスペインでバトンタッチすることになったのである。スペイン最後の夜はまたひと味違った雰囲気で暮れた。

●ひとりぼっちのオランダ

11時、チェック・アウトして筑紫さんとタクシーを呼んで空港へ向かう。空港にはMBSクルーを送り出した好子さんが待っていた。しばらく空港のカフェで別れを惜しみ、中へ入って直ぐJALで帰国する筑紫さんと握手をして別れた。

筑紫さんには随分と無理をお願いした。

普通出演者分はまとめ撮りをして解放するのだが、私の場合、現場の状況に合わせてアドリブで撮っていくので結局はべったりとつきあって貰うことになってしまった。

それでも筑紫さんは嫌な顔ひとつせず快く付き合ってくれた。ただただ感謝の思いでいっぱいである。

私のチケットはゴッホ取材の関係からオランダが起点となっていた。

これで正真正銘の一人旅となった。 オランダはもう初冬を迎えていた。18日振りに暖かい南のコスタ・デル・ソルから再び舞い戻ったことになる。一泊なので空港にトランクを預け、市内へタクシーを飛ばす。

前に泊まったキャピトール・ホテル111番室。ホールもクロークも何一つ表情を変えていない。しかし、前よりも空間が広がったように感じる。一人になった感傷がそう感じさせるのかも知れない。軽装だった街もすっかり冬支度に変わっていた。

シャワーを浴びて外へ出たが、既にほとんどの店が閉まりかけ、人通りも少なかった。そうだここはオランダなのだ。スペインならまだまだ賑わっている筈なのだが。

半袖シャツにジャンパーだけでは震えるほど寒かった。

それでも一人寒さを堪えながらアムステルダム駅に向かって歩く。運河沿いの建物を西陽が赤く染め、その上に広がる青空に真っ白な飛行雲が十字を描いている。何か不思議な世界へ迷い込んだような気持ちで、その空を見上げたまま私はしばらく立ち尽くしていた。

今という『時』とは一体なんだろう。トレモリーノスのテラスで潮風に吹かれながら考えたことをまた思っていた。『時』は動いているのではなく止まっている、人がただ『時』という長い道程を死という終着駅へ向かって歩き続けているに過ぎないのかも知れない。

ホテル近くの細い裏路地に入り、間口一間あまりの小さなカフェに入った。そして、一人ではあまり飲んだことのないビールを頼んだ。運んで来た店の若い息子が「楽しい時間を過ごして下さい」と言ってカウンターへ戻った。

ウインドー越しにぼんやりと外を眺める。いま東京ならラッシュアワーで大混雑している頃だろう。コツコツという足音がして足早に帰宅を急ぐ若い娘が通る。

「ママ、いま帰ったわ」「お帰り、寒かったでしょう」遠くにそんな声が聞こえるようだ。

コップの中で泡がしぼんでいた。一気にグーッと飲み干す。苦いビールの味が喉から胸へと広がって行った。これまで私は『ぶっつけ本番』という言葉を何度も使ってきた。

しかし「ぶっつけ本番」は言葉ほど簡単なことではない。

カメラマンは常に12キロ余りのカメラを担ぎ、V・Eさんも同じ位のVTRや録音機材を担いで歩かなければならない。否それだけではなく移動が長ければ予備のバッテリー、ビデオ・テープ、更には三脚とありったけの機材を運ばなければならない。

カメラマンはそうした状態の中で小さなファィンダーを注視しながら被写体を追い続ける。相当タフな体力と強靭な精神力がなければ勤まるものではない。それに引き換え、演出は何も持たず口先だけであれやこれやと指図する。何んと演出は結構な身分だ、と思うのは演出の中身を知らないたわけ者の言うことである。

『人生とは重い荷を背負って長い坂道を登るが如し』と言ったのは弘法大師だが、演出の仕事も見えない重荷を背負って、作品が完成するまでの長い坂道を登って行くのに等しい。見えるか見えないかは別として、それぞれが重荷を背負っていることに変わりはない。

ところで私の現場に於けるメモは殆どスチール写真である。移動の途中であろうと撮影中であろうと片っ端から、掌に入るような小さな馬鹿ちょんカメラで撮りまくる。

人名や地名、その他の情報は忘れないうちにホテルで毎日メモを取るようにしているが、一枚の写真の方が文字より遥かに多くを語ってくれる場合が多い。

何時どこへ行ったか、何を撮っか、撮った順序、誰がどの様に絡んでいたか見事に甦えらせてくれる。従って例え写りの悪い写真でも必ず撮った順序に保存するのが原則である。

自分の記念写真など撮ろうと思ったことはない。

みんな本当に良く頑張ってくれた。川西先生はピエロ役を演じる事で、常に私たちに明るい笑いをもたらし気持ちをほぐしてくれたが、初めてのロケで彼の心の内はきっと大変であったと思う。若いV・Eの森田君も機材のトラブル続きでさぞや眠れぬ夜が続いたことだろう。

初めて付き合ってくれたカメラの石山君も、最初私の無手勝流のやり方に悩んでいたようだが、良く最後まで文句ひとつも言わず付き合ってくれたものだと思う。とうとう労いの言葉ひとつも掛ける事なく別れてしまった。

仕事は対峙だ。被写体とカメラマンと、カメラマンと演出と…。対峙の中で火花を散らし、ある共通の場を見出すことだと思う。月と地球が一定の距離を置き、お互いにバランスを保ち存在し得るように。両者がひとつになる時、それは破滅に向かう。

私は被写体に対して常にクールな態度をとる。風景や物だけではなくスタッフや出演者に対しても同じである。そのため酒を酌み交わし、肩を組みあって仲良しで仕事をしたいと思っている人からはあまり喜ばれない。

映画のロケでよくやる飲ませ食わせのどんちゃん騒ぎが嫌いである。それでお互いが理解し合えたような気になり、妙に馴れ合いになってしまう。これはスポンサー、代理店、プロダクションとの関係においても同じである。

馴れ合いになっていつの間にかお互いの我が侭が出るようになる。そしてお互いの立場と関係が不明朗になり、そのことが作品に微妙な影を落とすようになる。やはりお互いが衿を正して対峙し、尊重し合って仕事をする時よりよい作品が生れるように思える。

古い体質を引き摺っている映画界のようにどろどろした人間関係も辟易するが、かと言って今のテレビ界のように、その場限りのスタッフ関係もあまりいいものとは思わない。

特にテレビカメラマンの場合撮影現場が終ればそれっきり、殆ど自分の撮った画がどう扱われているかさえ無関心だ。

技術革新が進み合理化されていくのも結構だが、被写体に対する責任と純情さは持ち続けていたいものだと思う。

ところでドキュメンタリーも良いけれども、そろそろ初志へ還りたくなっている。つまりドラマを撮りたいと思うようになった。ただリアルだけでは納得出来なくなって来たからである。

長い人生の中で溜ってきたうっぷんをどうしても表現したくなって来た。それには矢張りドラマが最も適した表現法だと思う。ただし私の場合、ドラマといっても完全なフィクションではなく、役者と共に旅をしながらドキュメントタッチで、いわば台本を書きながらの映画を創っていく方法である。

果たして実現出来る日が来るのか。一人になってつい感傷的になったようだ。ロケはアップしても演出の重要な仕事はこれから始まる。スタッフはギリシャで次のメンバーと合流出来たのだろうか。

好子さんは神経疲れから寝込んでしまってはいないだろうか。

今頃筑紫さんは太平洋の遠い空の上で点になっている。

明日、私は東京にいる。

●帰国

アムステルダム発14時20分KLM876便。

燃料系統の故障でフライト1時間遅れ。途中アンカレッジで電気系統の故障、また1時間遅れ。(注・当時はまだ直行便は少なかった)最後の最後までハプニングが続く。

結局、予定より2時間遅れで東京成田着。出発してから丁度25日振りの帰国である。18時間余りの密室から開放されてタラップを降りるとベトリとした暖風が肌を被う。

ムシ暑いという言葉は恐らく日本の為にあるのではないだろうか。

南仏やマラガではこんな不快感は一度も感じたことはなかった。

税関を出た途端にその不快感は激怒に変わった。出迎えてくれたADさん(アシスタント・ディレクター)が「仕上げのスケジュールですけど、24日がスタジオ編集ですのでよろしくお願いしま す」と言ったからだ。

時差の関係で今日は既に18日。23日までに完全に内容を固めるとなると僅か5日しかない。それも休む間もなく明日から始めてのことである。

「放送は何日?」と聞くとまだ1箇月先と言う。

「何故そんなに急がなければならないんだ!」

「他の班の仕上げの関係で、編集機材がこの間しか空いていないんです」

「馬鹿なことを云うな!」

30分の仕上げに対して撮影済みのテープはざっと10倍の5時間分はある。それを全部をチェックして内容を再構成、粗編集、翻訳、テロップのタイトルを出し、ナレーションまで書かなくてはならない。

苦労して撮って来た素材を十分に吟味する間もなく簡単に切り刻めと云うのか。

「そんな馬鹿なスケジュールは拒否する!」持ち帰った収録テープを渡し、ひとり新宿行きのリムジンバスに揺られ、暮れてしまった外を眺めているうちに次第に空しくなってしまった。

これが今のテレビ番組制作の実体なのだ。

事務的処理が優先し、物を創るというメンタルな部分が疎かにされている。

文句を言えば単なる我が侭としか理解出来ない馬鹿な輩が多すぎるのだ。

いつかうとうとと眠ってしまったらしい。

気がついて外を見ると、目の前に西新宿の高層ビルの灯が見えていた。

明日から休む間も無く命を削るような編集作業が始まる。

(終)

〈 最後に 〉

私の抗議で仕上げのスケジュールが5日間だけ延ばされた。しかし編集した日の夜にはナレーションを録ってくれと云う。これは物理的に大変辛い作業だがこちらも無理を言ったので仕方が無い。

翌日から早速オフ・ラインの編集にとり掛かった。オフ・ライン編集というのは撮影して来た画面に時、分、秒、フレームの数字を入れたものをVHSテープにコピーし、そのカウントを頼りに使うカットの長さを決めてつないでいく作業である。

30分番組でも凡そ1作品200カット位にはなるので、合計400個所の時、分、秒、フレーム数を拾い出さなければならない気の遠くなるような作業である。編集するには勿論構成が出来ていなければならない。

ドキュメンタリーの場合、撮影前の構成案は単なるガイドにすぎず、結局は撮って来た素材を見て再構成し直す必要がある。私の場合、構成と編集はほぼ同時に進行する。画を見ながら構成を考え、編集しながら作品の形を整えていく。

苦労して撮って来た映像を生かすも殺すもこの作業ひとつにかかっている。

「映像は真実を語る」というのは嘘である。何故なら編集に人間が介在するからだ。編集次第で、そこらに転がっている絵筆をピカソ愛用の絵筆に仕立てることも簡単である。

それだけに演出者は真実を伝える責任がある。

ロケから帰ってもピカソとの格闘の日が続いた。そしてスタジオでの本編集の日を迎えた。同じスタジオ、お馴染みのスタッフである。

朝食もとらず全神経をモニターに集中しながらコーヒーを立て続けに飲む。機材を冷やす為に冷房が入れてあるのでコートを着たいほど体が冷える。トイレが近くなる。これはいかんとコーヒーを止めたが、そのうち体がフワフワと揺れるような気がしてきた。

何か変だな、とは思っていたが夕方になって完全に酔った様に目が回り出した。

8時にはナレーターの竹下景子さんが別の録音スタジオで待っている。

それまでにナレーションも一部書き換えなければならない。修正の赤を入れ終わったところでもう駄目だった。ADさんに清書とコピーを頼んで側にあったベンチに横になった。

近くの録音スタジオまでの移動が大変だった。真っ直ぐに歩けない。まるで酔っ払いの様にふらついてしまうのである。不思議なことに意識だけははっきりしており、吐き気がするでもない。とにかくナレーションだけはとり終えなければならない。

具合が悪いからと言って帰る訳にもいかないのだ。

具合の悪さを圧し殺して素読み、本番へと入った。竹下景子さんは楽しく仕事をしてくれたが、終わった時はもう限界だった。3日後には音楽を付け、ダビングという最終仕上げが待っている。ギリシアロケを終えて無事に帰国していた制作の川西さんが、心配して車で家まで送ってくれた。

病院に行くにも明日の朝まで待つ以外にない。疲れなのだ、一晩眠れば治るだろう。

その密かな期待は見事に裏切られた。目覚めて見た天井がぐるぐると右へ回転してい た。近所の病院へ辿り着く10分の道程、酔っ払いに思われないようにそろりそろりと歩いて行った。

内科医は症状を聞き、血圧を計っただけで、直ぐ近くの耳鼻科へ看護婦を付けて送った。生まれて初めての耳鼻科で、計器を使った様々な検査をされ、今度は医者が一緒に内科医院までついて来た。医者同志が何か話していた。

脳波を検査することになった。

結果は3日後に分かるという。音楽打ち合わせは電話で済ませ2日間ベッドの中で過ごした。

静脈注射を打ってダビング(音の仕上げ)に立ち会った。

脳波の検査結果は異常あり。

これで私もピカソ並みの絵が描けるようになったのかと思ったが「あァ、世も末だ!」とも思った。

幸いなことに生活はアブノーマルだが精神異常をきたすでもなく過ぎていった。

今回『ゲルニカ』『青の時代』の取材を中心に書いてみた。その後私は、ゴッホ、ルノワール、ユトリロなどの数本の作品を手掛け、また筑紫さんともマチス、ベラスケス、ワトーへの取材をしている。そんな画家をめぐる旅の中で、私なりに感じたことが幾つかある。

少なくともピカソは『青の時代』といわれる辛い時期があったとはいえ、早くから天才的な才能でキュービスムの世界を切り拓き、画家としては非常に恵まれれた人生を送ったといえる。たが、多くの画家たちは何と哀しく切ない存在なのだろうか。

貧しい生活の中で正体の見えない何かに立ち向かう画家たちの狂気にも似た情熱、不屈の追及欲は正に驚嘆に値する。本当の名画というのはその前に立つと、分かる分からないという理屈を越えて、有無を言わせず見る人の心を揺さぶってくる力をもっている。

それは一枚の画布の中に、時が流れても少しも衰えぬ画家の魂が息づいているからと言えるのではなかろうか。

私たちが絵画に接する最も簡単な方法は画集である。しかし、画家の本当の魂に接したいなら是非とも原画を見て欲しい。今回私は数冊の画集を現場に持参した。そして原画と見比べながら、原画に忠実な色彩の絵はただの一枚としてなかったことに気がついた。

写真、印刷技術が進んだ今日でも色彩を忠実に写し取ることが如何に困難なのかが分かる。更にもう一つ重要なことは画集を見ている限りでは、どれも同じ大きさに錯覚しがちだということである。実際は驚くほど大きかったり、意外に小さくて逆に驚くことさえある。

絵画というのは大きさによって色彩、印象がまるで違ってくる。

画家の仕事はキャンバスを選ぶことから始まっているのだ。

やはり本物に接することが何よりも大切だと痛感した。

また、今は亡き荻須高徳画伯画のパリのご自宅を訪ねた折

「絵を見るのも食事をするのと同じですよ。一度に沢山見たのでは絵の本当の良さは分かりません」とおっしゃったことを改めてお伝えしておきたい。

ありのままに書き綴ったつもりである。取材時から既に数十年経っているため一部年代の数値がそぐわなくなっている所もあるが取材した内容は決して色あせるものではない。

俎上に挙ったスタッフ、現地で活躍してくれたコーディネーターの名前は仮名にさせて頂いた。今回の内容については出演者の筑紫哲也さんの力に負っている。

心から感謝し、ご冥福をお祈りしたい。

次は『音楽への旅』の取材ドキュメントをご紹介したいと思います。