Ⅱ・懐かしのバルセロナ

●スペインの国境越え

制作さんがホテルの廊下を鍵をガチャガチャいわせながら行ったり来たりしている。心配性の彼は出発を前にイライラしているのだ。外へ出て丘の上から海の方を見る。

たが、まだ薄暗く晴れているのかどうかも良く分からない。地中海の朝は暑くもなく寒くもなく爽やかだった。

7時丁度、別のホテルに泊まっていた技術スタッフを乗せた車が来た。すぐさま山上の古城に向かって出発する。予定していなかったのだが、明けいくコリューの町をどうしても筑紫さんに見て貰いたかった。ちょうど地中海を染めて朝日が昇ったばかりであった。

山の上から見る雲一つない広々とした地中海の夜明けは美しく感動的なものだった。

見下ろしているうちに筑紫さんに何か一言もらいたくなった。そこでピカソが今から約90年余り前、この町へやって来たことについて感じるままつぶやいてもらった。筑紫さんがこの町の風景とからむ唯一の貴重なカットとなった。夜明けの美しさに酔っている暇はない。

もう一つ厄介な仕事が残っていた。

後発隊が借りた車をペルピニャンまで戻って返さなくてはならないのだ。

車を返した後、9人がワゴン車1台に乗ってバルセロナまで飛ばす。窮屈な上に恐怖のイザベルの運転である。意外やピレネー山脈はトンネルが通じており10時にはスペイン側の国境に着いてしまつた。クロードとイザベルが通関の為に走り廻る。

機材の税関手続きがフランス、スペインと両方必要なので手間暇かかってしまう。実は構成案では国境通過のシーンが予定されており、スペイン側から撮影許可の申請もしてある筈であったが、国境といっても高速道路の料金所みたいであり、先を急いでいたこともあって撮影はあっさりカットすることにした。

●構成案はひとつのガイドに過ぎない

海外におけるTV番組の制作には大変な労力と費用がかかる。いろいろなケースがあるが、今回の場合製作プロダクション側から企画が出されて決まったものである。企画が面白くても必ずしもGOになるとは限らない。

テレビの放送時間枠は広告代理店が抑えているケースが多く、空いている枠が取れなければ実現しないし、仮に空いている枠があってもスポンサーが付かなければどうにもならない。そこで局側のプロデューサー、代理店、製作会社、スポンサーと四社の話し合いでことが進行していく訳だが、予算を含め様々な問題がクリアーされて初めてGOとなる。

この段階から番組制作の具体的な作業が始まり、各週の放送テーマの決定、出演者の人選、スタッフ編成、スケジュール調整、現地との交渉などがスタートする。兎に角、企画が通り放送が決定するまでの苦労は、現場で番組を製作する苦労の比ではない。

各週の放送テーマと出演者が決まるとまず構成者とディレクターが決定される。

構成者とディレクターは殆どがフリーなので製作会社としては優秀な人材を常日頃から確保しておくことが重要となる。構成もディレクターが兼任する場合が多いが、勿論これはディレクター次第であって専門の構成者を立てることも多い。

ディレクターは仕事を請けると、まず構成に始まり、ロケーション、編集、録音と一作品が完成するまで少なくとも1ヵ月半はかかりっきりとなる。製作会社としては放送開始前までに、少なくとも2、3本は完成作品をストックしておかないと危ない。

毎週1作品の放送だから単純に勘定してもディレクターだけでも4、5人は居ないと回し切れないことになる。また今回のような海外ロケの場合一作品ごとにスタッフ全員が往復していたのでは制作費が大変なので、技術スタッフが海外を流れていて、二作品単位にディレクターと出演者が交替する仕組みが取られるようになった。

そんな訳でシリーズ番組の場合、技術スタッフは海外滞在二ヵ月に及ぶ場合も少なくない。独身者はまだ良いが既婚者となるとそう簡単な話ではない。久し振りに帰ってみたら女房が消えていた、といった笑えないことまで起きる。

ところで今回の番組のねらいは1枚の絵をモチーフに、一人のパーソナリティが謎を探りながら旅をするところにある。ピカソ『青の時代』と『ゲルニカ』の2本撮り。したがってパーソナリティの絵に対する興味や感受性が大きくものいう。

私はドキュメンタリー作品を撮る場合、必ずと言ってよいほど出演者にこんな事を言う。

「この旅は、私や構成者の旅ではありません、あくまでもあなたの旅です。あなたが作品の中で十分に生きていなくては面白くありません。ぜひ自由に楽しい旅をしてください。私たちは出来る限りその有様を客間的に捉えるようにしますから」。

何か出演者のご機嫌を伺っているように聞こえるかも知れないが、決してそうでもなければ好き勝手にどうぞ、という訳でもない。旅の面白さは旅をする人の心の持ち様で決まる。ディレクターや構成者の気持ちになって演じられては困るのだ。

私たちは虚構を構築していくドラマを撮る為に旅をするのではないからである。これは今回の番組に対する私の個人的な考えであり、他の演出家はまた違った受け止め方をしているかもしれない。

●出演者との顔合わせ

旅へ出る1ヶ月ほど前、私は構成者Aさんと筑紫さんに会う為に赤坂プリンスホテルへ急いだ。打ち合わせ用の第一稿は既に上がっている。

いつもは自分で構成するのだが今回は時間がとれず人を立てたのだった。夕方6時きっかり筑紫さんは白髪交じりのボサボサ頭で現われた。

直接会うのは初めてだがジャーナリストらしからぬ、スーッと人を包み込んでしまうような優しさと不思議な魅力をもった人である。やや声高に話すAさんとソフトにボソボソと話す筑紫さんと早速構成案の検討に入った。

Aさんの構成は筑紫さんを意識してか極めて政治色の濃いジャーナリスティックなドキュメントになっている。もともと『ゲルニカ』の絵そのものが政治的な背景を持っているので当然とも言えるが、あまりにも両者がストレートに結びついた展開で『ゲルニカ』の絵の分析に始まり、時代背景、ドイツ軍によるゲルニカ爆撃のニュースフイルムの挿入、ジャーナリストへのインタビューなどで埋まっている。『ゲルニカ』の絵が一人歩きし作者であるピカソの姿が見えてこない。

まず私が感じた点である。

「ピカソは何故『ゲルニカ』を描かずにはおれなかったのか」

「描く動機となった『ゲルニカの町』とは一体何処にあり、どんな町なのか」

「筑紫さんが本物に出合った時、そこで何を感じ、どんな発見、疑問が生まれるか…」

私は率直な疑問と意見を出した。

正直なところ『ゲルニカ』に関しては、私の中にもAさんの構成と同様報道特番的な骨のあるドキュメント作品にしたい…という思いもある。しかし、シリーズ番組の場合、1作品だけが企画意図、性格を踏みはずすことは許されない。これから私たちが作ろうとしている番組は、1枚の絵を入り口に、1人のパーソナリティが辿る美術紀行なのである。

一方『青の時代』はピカソが青春時代に何故青にこだわったのか、その理由をミステリー風に追及していくやり方で十分であろう。諸説の中のひとつに

「まだ若く貧しかったピカソには安い青の絵の具しか買えなかった」と言うのがある。本当に青の絵の具は安かったのか。

「当時の値段を調べる事は出来ないか」と言うのが筑紫さんの疑問の一つである。

これは現地の古い画商にでも聞けば調べはつくだろう。

大変穿った説だとしても、裏付けが取れるとなれば追及してみる価値は大いにある。

私はピカソが生まれたマラガなど環境として彼を取り巻いていた筈の青の存在、また青の持つ心理的な影響などを探ってみたい。筑紫さんも大いに興味を持ってくれた。

話し込んでいる内に三者の間からいろいろとヒントが出て構成の形が整っていく。

ロケーション先は『青の時代』がスペインのバルセロナとマラガ。『ゲルニカ』がマドリードとゲルニカ町である。地中海沿いのバルセロナとマラガを底辺に、大西洋ビスケー湾近くのゲルニカを頂点とした三角形を移動することになる。ほぼ中央にマドリードが位置するが、とにかくスペインの端から端までの大移動だ。おまけにこのスペインロケの前、私たちは南フランスのカーニュ・シュル・メールに滞在している。

打ち合わせは和やかに進行した。最後になって私が「もし、ピカソの絵を音楽のイメージで表現するとしたら…」と突飛なことを言ったら、筑紫さんは「ウーン…」とうなってソファにひっくり返えり、構成者のAさんが「マイルス・デイビス」という。

ピカソとマイルス・デイビス…なかなか面白い取り合わせだ。頭の中でハチャメチャな顔をしたピカソの女とトランペットの悲鳴がパチパチと火花を散らす。別に茶化している訳ではない。私は何時も正面玄関ではない新しい入り口を探しているだけなのだ。

今回はジャーナリスト・筑紫哲也氏ではなく、白髪交じりの中年・筑紫哲也氏の素朴な姿をピカソとの火花の中で捉えてみたい。打ち合わせが進むにつれて、筑紫さんのソフトな人柄に旅先の和やかなロケ風景が浮かんでくる。

不思議なもので出演者と打ち合わせをした時の感触が良ければ、もうその作品は成功すると言って良い。以上がロケに出る前の1コマである。

バルセロナ港 ゴシック地区 カテドラル

民族舞踊サルダーナを踊る観光客 バルセロナ建築協会 ガウディの聖家族教会

ピカソのデザインによる線刻画

●懐かしのバルセロナ

クロードたちが入国の手続きを終えて戻り車は再び走り出した。

いよいよスペインである。右の窓側に座ったので強烈な陽射しが当たり非常に暑い。

しかし、あっと言う間に曇って小雨までパラつき始めた。

バルセロナの市街に入っても懐かしい筈の感激が沸き上がってこない。まるで日本のどこかの団地を走っているような錯覚を覚える。あちこちのアパートに見える品のないグリーン色の日除けが、まるで工事中みたいで街の雰囲気をぶち壊しているからだ。

ホテルに到着したのが午後1時であった。着くなり制作さんが最も恐れていたコーディネイターの好子さんのヒステリックな声が待っていた。「急いで!時間がないのよ!昼食とっている暇なんかないわ!」まるで子供でも叱るように苛立つ声が追い掛けてくる。

12時半到着の約束が30分遅れたので気を揉んでいたのだ。好子さんはマドリード在住だが、バルセロナで落ち合うことになっていた。とにかく私物のトランクをホテルのクロークに預けて、近くのカフェでサンドイッチだけの簡単な昼食ですました。

フランスから同行してくれたクロードとイザベルに別れる時が来た。2人とも実に良くやってくれた。2人はこれから車を運転してパリまで戻らなければならないのだ。無事な旅を祈らずにはいられなかった。残っていたフランのあり金をイザベルに握らせて別れた。

ピカソ美術館との約束の時間が迫っていた。

「撮影の許可証は貰ってきましたか?」

「え?」と制作さん。

「国境での撮影許可を取る為に届けてあったでしょう」

「…?貰って来てないです」

「えっ!じゃこれからのロケは一体どうするの!」

全くドキッとするような話だ。走り廻ってくれたのはクロードたちなので制作さんだってそこまでは気が付かない。今更国境まで取りに戻る訳にもいかない。「コピーとっといて良かったわ!」好子さんは憮然としている。

今朝の落ち着きの無い制作さんの気持ちが分かって来た。水と油のような二人の関係はロケが始まる前から始まっていたのだ。段取りのためにいろいろと連絡を取り合って仕込んでいくわけだが、東京から同じ事をくどくどと言ってくる、と好子さんが根をあげていたらしいのだ。

「急いでください!」容赦なく飛んでくる女史の声に私たちは食事も喉に通らなくピカソ美術館へと急いだ。筑紫さんこんな時でも悠然としていて穏やかだ。本当に助かる。

●バルセロナ・ピカソ美術館

ピカソ美術館に着いたのが1時45分。45分の遅れ。4時までに全てを終えなくてはならない。通常の開館日だが一般客をシャットアウトし私たちのために特別に開けてくれたのである。

美術館内の撮影は休館日に許可されるのが一般的だが、今回は私たちのスケジュール上、無理にお願いしたのだった。

好子さんが苛立つのも分からない訳ではない。兎に角、何処と何処で何と何を撮り、筑紫さんに何処で何を話してもらうかを組み立てなければならない。美術館の係の女史に案内されて迷路のような館内を見て廻る。

ピカソが15才の時に描いたという『初聖体拝領』や16才の時に描いた『科学と慈愛』、強烈な印象の『小人の踊り子』の絵など、画集で見たことのある絵がずらりと並んでいる。特に『初聖体拝領』などそのデッサン力と油彩による表現力に驚いてしまう。

キュビスムの絵を完成させたのも、こうした天才的な基礎があってこそなのだ、と今更ながらピカソの偉大さに驚かされてしまう。しかし今はそんなことに感心している場合ではない。2時から4時の間で総べてを完了しなくてはならないのだ。

撮りたい絵ばかりだが『青の時代』は1901~1904年の『青の部屋』と、その前の1899~1901年の部屋に限ることにした。

ピカソ美術館入り口

./ 「青の部屋」の展示コーナーの撮影

1960年バルセロナ市が石造りの古い廻船問屋を改造してピカソ美術館を作ることを決めた時、ピカソの両親は900点余りの少年時代の油絵やデッサンを寄贈した。

ピカソ自身も58点を寄贈し、現在では収蔵点数2000点を越え、ピカソの青少年時代を知る上での貴重な美術館となっている。

とにかく見たい絵がずらりと並んでいるのだが、とてもそれどころではなかった。

筑紫さんに予定の部屋をぶっつけで歩いてもらう。音ひとつしない静かな館内を歩きながら、筑紫さんの重いつぶやきが壁に響く。こんな時の筑紫さんは実に頼りがいがある。鋭い観察力と深い見識が、見事な言葉となって表現されていく。

特に『青い部屋』のつぶやきは物静かで、それでいてずしりと心に響く説得力があった。

カメラは静かに回り続けた。

「まさに青一色の部屋ですね。同じ青でも今風の言葉で言えばネクラの青と言うか、そんな感じの青ですね。

どうしてここまで徹底的に青が暗く使われるのか、大変謎と言うか……」、

青の時代の代表作と言える『路上の抱擁』、幼い子供を抱いた母の絵『デセムパラーツ(寄る辺なき人々)』、沈んだ目付きでじっと見つめる様な『画家セバスティア・フニエル像』、『月夜のバルセロナのテラス』『死せる女』とゆっくり進んで行く。

そして、最後に筑紫さんは『狂人』の前で止まった。壁紙を継ぎ足したような茶色の台紙に、布をまとい両手を上げて空間を鷲掴みするようなポーズをした男の全身像が描かれている。

「水彩で非常にさらっと描いていながらこれだけ凄まじく描いているというのは…矢張り『青の時代』というのは何かピカソの心の動きと関係があったんじゃないか、という推測を非常に強める絵だと思うんですね。

『なぜ青か』ということにはいろんな推理があるけれども、どれも完全には説明しきってはいないのではないかという気がしてきます」

ピカソのキュービスムになってからの絵も有無を言わせぬ説得力があって素晴らしい が、私は『青の時代』の絵も非常に好きだ。絵の一枚一枚から静かな哀しみがひしひしと伝わってくる。

その深い哀しみを表現するのに青は最も適した色だったのかも知れないが、もっと単純な動機があったような気もしないではない。

私も小学生の頃からよく絵を描き高校生になって油彩を始めたが、その頃初めてレモンイエローという新しい絵の具が発売された。その色は私がこれまで見たことのない新鮮な色だった。風景画を描く度にレモンイエローをやたらと使うようになった。

青春時代にはひょんなことから一つのものにこだわりを持ってしまうことがある。ピカソの『青』についてもそんなこだわり説を考えるのは軽薄過ぎるだろうか。

そこで筑紫さんに、これまでに美術評論家が論じてきた『青』についての幾つかの謎について語ってもらう。

「ピカソの『青の時代』の謎を解くためにいろんな説が出ています。青春の真っ最中だから青だというのもあるでしょうけども、この陰欝な青さから見るともっと違った原因があるのではないか。例えば自分の大の親友が失恋して自殺したということが大きなショックであったのではないか、と言うのが一つ。

それから丁度世紀末を経験してきたピカソは、世の中の悲惨さをスペインでいろんな形で見聞していた、その反映ではないか。或いはもっと遡ってスペインの絵画の中にある陰欝な青黒い色というものを彼が引き継いだんではないか。一転して彼の生まれ育ったマラガの青空、しかも濃い青、夜明けとかそう言う時の青の色が反映しているのではないか。

そして更には、珍説に近いかも知れませんが、当時ピカソは貧しかったので絵の具が思うように買えなかった。で一番安い絵の具が青であった、だから青を使ったんだとこういう説までいろいろあるんですけれども、これからの旅でその謎の少しでも見えてくれば良いんだがと思います」。

つまり私たちの旅は筑紫さんの言う、青にまつわる幾つかの説の謎を解く旅なのである。筑紫さんは無駄なく作品のテーマを見事に要約して提出してくれる。

筑紫さんの出番が終わると、今度はカメラだけで絵を一枚一枚丁寧に抜き撮っていく必要がある。時計を見ると既に3時45分。15分では建物の外観や館内に入る中庭のカットが残ってしまう。無理を承知で30分の延長を申し入れた。幸い好子さんのがんばりで許可が下りた。

表へ出ると入り口には人の行列が出来ていた。迷惑を掛けたものだと心の中で平謝り。筑紫さんが石造りの狭い路地を通って美術館へ入るところを撮ってすべてがアップし た。

息が詰まるような緊張の2時間余りが通り過ぎて、もうスタッフ全員が疲れ切っていた。遥々バルセロナの美術館まで来ていながら、絵の1枚もじっくり見れないのは実に残念だがこれも仕事だから仕方がない。

●青の「絵の具」は本当に安かったのか?

近くのカフェでやっと喉を潤した。

まだ大きな仕事が2つ残っている。一つは青の絵の具の値段を調べるために、画商であり画家でもあるというエスコダ氏へのインタビューだ。

しかし、好子さんは一応の当たりは付けてあるが連絡が取れないという。それではと古くからある画材店を探して行ったがなんと休日。

仕方なく予定のエスコダ氏の店へ押しかけることにした。ところが店は開いているのにエスコダ氏の姿はない。好子さんは必死になってあちこちに電話をし始めた。

30分ぐらい経っても一向に進展の様子がないので、思い切って予定を変えるしかないと思っているところへエスコダ氏が汗を拭きながら帰って来た。

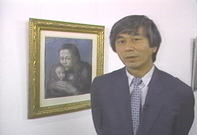

画商で画家でもあるエスコダさん

恰幅の良い、画家というよりはいかにも商売人といった感じの人物である。直ぐさま店の片隅にあった事務室を借りてインタビューを始めた。

「エスコダさんは画家でもあるんですが、ピカソは何故一時青ばかり使ったと思われますか」。エスコダ氏は躊躇なく答えた。

「経済的な問題から青を使ったんでしょう。要するに貧しかったからです」

「貧しいからって何故青が多いんでしょうか」

「当時、絵の具は高い物でした。青にもマリン・ブルーとかプルシャン・ブルーとかいろいろあったと思いますが、ピカソは安い青の絵の具を使ったんだと思います。彼は貧しかったので沢山の色を買うことは出来なかったのです」

「しかし、青の時代にピカソが描いた絵は、みんな悲しげだったり、死だとか貧しさだとか、非常に人間の中であまり明るくないテーマを選らんでいますが、これは余り絵の具の値段とは関係ないと思うんですがどう思われますか」

「その当時ピカソはバルセロナに住んでいました。そこにはピカソと同じような貧しい絵描きたちが住んでいました。そして彼等はジプシーだけを描いていたのです。

と言うのはジプシーがその当時一番安いモデルだったからです。

ジプシーは悲劇的な人々で、彼等と一緒に貧しい人々がいたのです。

こういった人々はお金も無く哀しい存在だったのです。ピカソはそういった人々と心情的に一緒でした。そのメッセージを伝える為にピカソは青を使ったのです」

エスコダさんは太い声で、私たちが引き出したいと思っていた一つの答えを、いかにも頼まれたかの様にはっきりと言ってのけた。最初そうした説があることを聞いた時、青の絵の具が安いからなんて随分うがった意見もあるものだと思っていたのだが、スペインには本当にそういう意見があることがはっきりした。

好子さんの話ではマドリードにも同じことを言う画家がいたそうである。だが本当に青の絵の具は安かったのだろうか。残念ながら他の絵の具と比較する明確な数字を聞き出すことは出来なかった。

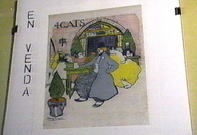

次に私たちはカフェ『四匹の猫』を捜しに行くことにした。

カフェ「4匹の猫」外観

ピカソが店のために描いたポスター 若いピカソたちがたむろした「4匹の猫」の内部

●8匹になった猫

カフェ『四匹の猫』とは、ピカソが後に自殺する親友のカサヘマスと一緒に毎日のように通い、パリへの憧れを語り合ったカフェである。言わば青春に燃える芸術家たちの溜まり場であった。好子さんも行ったことがないというので、カメラを回しながらぶっつけで行くことにした。

目指すはモンテシオン街3番地。時計を見ると7時半。路地裏は既に暗く街灯の光が夜の輝きを増そうとしている。撮影にはぎりぎりの明るさである。通りがかりの夫人に教えられて、人通りの少なくなった路地を筑紫さんが店を捜しながら歩く。

店は直ぐだった。突き当たったT字路の両角に、なんと向かい合うように同じ看板を掲げた二軒のカフェ『四匹の猫』が在った。

「どっちが本物かなァ、四匹の猫が八匹になっちゃったよ」と筑紫さんが笑う。

当時は『キャバレー・四匹の猫』と呼んでいたらしい。店前のアパートの入り口に立って私たちの撮影を見ていた親父に聞くと、左側の方が本物だと言う。戦争で一時閉鎖され、バルセロナ織物組合の倉庫になっていたものを、3年前に改装して再開店したものらしかった。

つまり、本物が事情によって閉鎖された折、右角の建物に名前を引き継いで店を移し、また今度本物が復活したので結局同じ名前の店が二軒になってしまったのが実情らしい。

親父の話では1903年から1936年までの間は『サンルカスの芸術サークル』になっていたそうである。ピカソがパリの汚いアトリエ長屋『洗濯船』に定住するようになったのが1904年のことだから丁度その頃ということになる。

早速好子さんに店内の撮影許可を頼んだ。OKだ。

「とにかく中へ入って見ますか」と言って筑紫さんがいきなり入って行く。例によってぶっつけ本番。大変なのは後を追いかけるカメラマンである。

中はビアホールみたいな造りで若い男女で込み合っていた。入って直ぐ右の壁に、この店の為にピカソが描いたポスターが貼ってあった。細長いホールの突き当たりに大きなホールがあった。丸いテーブルに木の椅子、中2階のテラスが回りを取り囲み、左正面には平台があってステージ風になっている。

恐らく時には小さなコンサートなどが開かれているのだろう。壁にピカソの若い頃の自画像のレプリカが掛けられている。内装の殆んどが木造でアンティークな味わいのある雰囲気である。壁の高い位置に横長い一枚の額が掛けられていた。猫の絵だ。

左に中国風の鼻髭をはやした親父の顔があり、右側からその親父に鼻面を寄せるように四匹の猫が迫っている。何かを風刺した絵のようだが、この絵から『カフェ・四匹の猫』の名前が由来したのか、名前がついてからこの絵が描かれたのかは分からない。

当時パリのモンマルトルにあった文学キャバレー『黒猫』のバルセロナ版を狙ったものかも知れない。

今から90年余り前、青春真っ盛りのピカソ達がこの何処かの席に陣取り、芸術論に口角淡を飛ばしていたのだ。ピカソが初めて個展を開いたのもこの店である。

『四匹の猫』の撮影で今日はアップすることにした。私たちもテーブルに付いてビールで喉を潤した。一気に飲み干したビールは渇いた体の中をしみ渡るように駆けめぐる。

生き返るようだった。

今日もなんと忙しい一日だったことか。

気がほぐれたのか好子さんが面白い話をしてくれた。

「スペインは光と影の国で中間はない。アメリカでは女が命令をする。日本では男が命令し、スペインでは皆が命令をする」

つまり、スペインは独裁者がいないとまとまっていけない国だと言うことを風刺したものらしい。

『四匹の猫』を出たのは既に9時を回っていた。これからホテルへ戻り、フロントに預けたままの私物を部屋に運び、それからまた夕食へ出掛けなければならない。

今日は疲れているので夕食は簡単にしようと言いながら、結局『キャンコスタ』というスペイン料理店で本場のパエリャを食べ、ホテルへ戻ったのは午前0時を回っていた。

これで全てが終わったのではない。今日一日の整理と明日の予定を確認しておく作業が残っている。

撮影班はテープの整理、バッテリーのチャージ、機材のチェックがある。その後で初めて仕事から解放され、全員がベッドで死ぬのだ。しかし、また明日の早朝には嫌でも生き返えらなければならない。

●人生は正にドラマ

モンセラット・アルビオルルさんの住所を調べるのに好子さんは非常に苦労したそうだ。地図を頼りに細い路地を入って行くと、遠くにポツンと立っている人影が見えた。

アルビオルさんであった。年の頃60才位、小柄な婦人だった。私たちが少し遅れたので、心配して外で待っていてくれたのだった。

仕事場は6階にあった。なんとなく倉庫のような古い建物で、エレベーターが無く重い機材を上げるのには参ってしまう。全員で手分けしたのだが気の毒にもV・Eさんは2回も往復する羽目になってしまった。

アルビオルさん夫妻はまるでドラマになるような劇的境遇の持ち主だった。

話はこうだ。ご主人は絵描きだった。或る日ピカソから会いたいので家まで来るようにとの連絡を受けた。

ピカソがたまたまご主人の絵を見掛け、興味を持ったからと言うのが理由であった。ご主人は天にも昇る思いでピカソに会いに出掛けた。しかし、人生とはなんと皮肉なことか。ご主人はその途中で交通事故にあい、ピカソにも会えぬまま亡くなってしまったのである。

アルビオル夫人の受けた衝撃は大きかった。もともとアルビオルさんも絵描きだったが、その後バルセロナ市の絵画修復課の職員となり、皮肉にも夫の死の切っ掛けとなったピカソの絵を修復する仕事につくようになったのだった。

そんな経緯から今回インタビューすることになったのである。ピカソが興味を持ったというだけあって、ご主人の絵は骨太なタッチで力強い人物像を描き出していた。人目を引き付ける存在感が在る。そんな絵を背景に椅子に座ってインタビューさせてもらう。

「ピカソの絵を何枚も修復されたと聞いたんですが」

「ええ、沢山の絵を修復してきました。ピカソの『青の時代』の初期の作品も私がしました。『寄る辺なき人々』『サーカスの芸人』などもそうです。非常に魅惑的に、感動的に仕事をして来ました」

「なぜピカソがあんなに青を使ったのか、ピカソの絵を修復されていてどうお考えになりますか」

「良く分かりません。『青の時代』と言われる頃にも、青でなく時には黒とか全く違う絵もあります。私から見れば青は少ないと思います。しかし何故か『青の時代』といわれるのです」

「ピカソは貧しくて安い青の絵の具しか買えなかったという説があるんですが、やはり安い青の絵の具が使ってあったんでしょうか」

「青の絵の具が安かったから使ったとは私は思いません。ピカソは青を使って人々の貧しさや悲しみを表現したかったのではないかと思います。色よりも、むしろ紙の方が安くて悪いものでした。時には包装紙さえ使っています」

そう言えばピカソ美術館にあった『狂人』も包装紙をまん中で継ぎ足したような絵であった。絵の具よりもむしろ紙の方が安いものであったと言うのは一つの発見である。画商のエスコダさんと対立する意見で非常に面白く、アルビオルさんに会えたことはとてつもなく大きな収穫であった。

バルセロナ市役所・絵画修復課・職員 モンセラット・アルビオルさん(63才)

●アヴィニョンの娘たち

アヴィニョ通りが近いというのでそちらへ向かう。アヴィニョとはピカソがキュビスムへと移行した記念すべき作品、『アヴィニョンの娘たち』の題名となった通りの名前のことである。私はバルセロナに来るまで迂闊にも南仏のアヴィニョンと勘違いしていた。

アビニョ通りは裏ぶれたアパートの谷間にある車1台がやっと通れるような狭い石畳の路地に在った。 ピカソの『アヴィニョンの娘たち』(1907年)はこれまでの絵画の遠近法や陰影による伝統的技法に対する考えを根底から覆すような革命的作品であった。

アフリカの黒人彫刻から感得して描いたといわれているが、ピカソ自身も発表するのを躊躇したと言われる。彼の危惧を証明するようにモンパルナス界隈では、ピカソは気が違ったとの噂が流れた程だという。

それから6年後ニューヨークでピカソ、マチスらの現代絵画展が開かれた時、不可解、無意味などと酷評され、当時大統領であったルーズベルトでさえ「彼らはみな頭がおかしい」とまでいったというから、如何に難解で、かつ革命的であったかが伺える。

アヴィニョ通りには港町特有の娼婦たちが住んでいた。

『アヴィニョンの娘たち』とは娼婦のことだったのである。ピカソは若い頃この近くに住んでいて、通りにあった店までよく紙や水彩絵の具を買いに来たと語っている。

アビニョ通り界隈

石壁と石畳に囲まれ、やっと光がとどくような深い路地にポツンと1軒のカフェがあった。立ち飲みで7、8人も並べばいっぱいといった小さな店である。当時このカフェがあったかどうかは分からないが、のどが渇いた娼婦たちも立ち寄ったかもしれない。

筑紫さんがひとつだけ空いていたカウンター前に立ち、冷えたビールをグィーッと飲み干す。ほとんどシルエットだが、私たちはノーライトのままカメラを回した。

バルセロナでの一番の見どころは4世紀以降に建設されたというゴシック地区である。

最も代表的な建物であるカテドラルの前では、丁度日曜日とあってカタルーニャ地方独特の民族舞踊サルダーナを踊っていた。

サルダーナはカタルーニャ人の独立自尊の踊りである。カラフルなパラソルの下に座った楽隊が、カラミーリョという独特の小笛やタンボリルという珍しい小太鼓を使って甲高い音楽を奏でる。観光客も交じって大きな輪を作って手を上げたりステップを踏んだり。

音楽も踊りもけだるいほど単調である。フォークダンスに似ているが、その実非常に難解なステップを踏む踊りらしい。

前に来たとき田中裕子さんと作曲家の吉田進さんに輪に入って踊ってもらったが、後年久しぶりに会ったら「とんでもないものを踊らされた」とぼやかれたものである。その時宿泊したのもこの教会の直ぐ前のホテルで、朝夕の鐘の音の大きさに参ったことを覚えている。

広場のまん前に太陽の直射光を浴びた真っ白い建物がある。ピカソが壁画をデザインしたバルセロナ建築協会である。打ちっぱなしのコンクリートに線刻した感じで、ラッパを吹く人物や踊る人物がユーモラスに描かれている。

恐らくカタルーニャ地方のサルダーナを踊る人々や祭りをテーマに描いたもののようだが、いかにピカソが描いたものとはいえ、周囲が歴史を感じさせる古い建物ばかりなので、正直いって場違いな存在にしか思えない。

●ピカソ真っ青・天才建築家・ガウディ

バルセロナはスペイン第2の都市であり、スペイン第1の工業都市でもある。港の西側にあるモンジュイクの丘に立つと、市街地から空に向かって突き出た奇妙な8本の尖塔が見える。世界的な天才建築家アントニオ・ガウディの聖家族教会である。

ガウディ・聖家族教会

グエル公園

バルセロナはこのガウディを始めピカソ、ミロ、ダリなど不思議と前衛的な画家を育てた街である。私が最初にガウディの作品に出会ったのは写真集だが、奇怪で不思議な造形物はとても人間技ではないと思ったほどだ。彼は自然の形に習ったというが、細部を見れば見るほどその造形の奇抜さには驚嘆させられてしまう。

聖家族教会は建設が始まったのが1884年、既に100年を越えているというのに形となっているのはまだごく一部で、ガウディの計画全部を完成するにはまだ100年は掛かるだろうと言われている。ミロやダリといった前衛的な画家が、このカタルーニャを中心に育っているのも、私には少なからずこのガウディに影響を受けているように思えてならない。

ピカソが『四匹の猫』にたむろしていた頃、すでにガウディの多くの建物が出来ていた筈だが、ピカソは一体どんな見方、感想をもっていたのだろうか。

一仕事終わった所で筑紫さんがまだ見ていないのでグエル公園に寄ってみたいと言い出した。私は4,5年前に矢張り撮影の為に来ている。懐かしくもあり

「ここからグエル公園は遠いですか」と私が好子さんに謎をかけると「そんな時間はありません」と素気ない。そういえば夕方にはマドリードへ移動することになっており、寄り道している訳にはいかないのだ。

「じゃ、筑紫さん行ってきて下さい。我々は先に帰って移動の準備をしていますから」と言うと、好子さんも時計を見ながら「兎に角行ってみましょう」と折れてくれた。

グエル公園はガウディの良き理解者であり後援者であった、豪商のグエル家の住宅建設から出発したものだが、住宅は建たず未完成のまま公園になったものである。

山の傾斜にあるこの公園は眺望も良く、カラフルな瀬戸物のかけらを張りつめて作ったベンチや、正面入り口の階段にあるイグアナのような造形物を見ていると、まるで遊園地へ行っている様で楽しい。

特にやしの木を思わせる石積みの柱が並ぶ洞窟のような通路は、御伽の国へ迷い込んだような不思議な気分にさせてくれる。

かつてこの通路で、民族衣装を着た田中祐子さんに踊ってもらったことがある。

その衣裳合わせの時のことだった。ホテルから歩いて10分位の旧市街にある大きな貸衣裳屋さんで、裕子さんが仮縫いをしてもらっている間、手持ち無沙汰な私は倉庫いっぱいに吊さた民族衣装をぼんやり眺めながら待っていた。

そこへ一人の男性が現れて、ついてこいと手招きしながら裏庭へ案内した。そこはビルの裏壁に囲まれたテニスコート一面くらいの廃墟にちかい空間だった。一体何事かと思っていたら彼は「ガウディのデザインしたものだよ」と庭の片隅を指差した。

アッと息を飲む思いであった。それは素人の私でも一目でガウディ作と判断できるものであった。一段高くなった土手のような壁面に、横巾1メートル、高さ2メートルあまりの『水場』の跡があり、丁度冬場に凍った滝の氷柱のように奇怪な形で装飾されていた。蛇口を囲んだ枠組み全体にローソクをたらし込んだ風にも見えた。

かつてはこの場所も公園の一角かなんかであったのだろうか。どんな経緯からガウディが手掛けたのか分からないが、殆ど人目にも触れることなく廃墟の片隅に残されたガウディの遺作を見れたのは大変な幸運だった。

●奇怪な聖地モンセラート

バルセロナ近郊にはもう一つお勧めの場所がある。市内から車で60キロ山へ入ったところに、幅10キロ、奥行き5キロ、『魔法の巨人』とか『死人の顔』などと呼ばれる奇怪な岩山がそびえているところがある。実はガウディはこの岩山を見てインスピレーションを受けたと言われている。

聖地・モンセラート

何か御伽の国にそびえる悪魔の山のようだ。ワーグナーもここの印象をもとに自ら『舞台神聖祭典劇』と称した『パルジファル』を書いている。

この岩山にはカタルーニャ最大の聖地でベネディクト派の修道院があり、カタルーニャの英知の中心と言われるほど博学の僧侶が住むところである。 かつて私たちがここへ来た目的は『モンセラート少年聖歌隊』を取材する事にあった。

ここの修道院にはヨーロッパに知られた有名な付属音楽学校があり、10才から14才までの約40人の少年たちが声楽と器楽の勉強をしている。創立は12世紀頃でその伝統を保ち続けている点ではヨーロッパ最古の少年合唱団の一つと言われている。

少年たちは日本でのコンサートのための練習中で、私たち数人のスタッフの為に『おぼろ月夜』を歌ってくれた。その美しいハーモニーはウイーン少年合唱団に匹敵する素晴らしさだった。

また眼下に漂う雲海に照り映える日の出の美しさは絶景の一言である。ピカソが訪れたことがあるかどうかは分からないが、モンセラートの奇怪で不思議な岩山は、音楽家や画家など多くの芸術家を刺激するに十分な場所である。

グエル公園を回る予定外の行動をとったため、ホテルへ戻ってからは大慌てだった。フライトぎりぎりに空港へ駆け込み機内へ雪崩込んだ時、一瞬乗客の表情が凍り付いたように見えた。

「日本人のハイジャックだ!」気の弱い乗客はそう思ったに違いない。

それほど私たちは持てる限りの荷物を身にまとい、ヤクザっぽい格好をしていたのである。

午後11時10分、イベリア航空805便は無事にマドリード空港に着陸した。ホテルに着いたのが24時。レストランは閉まって食事もとれない。好子さんが閉店したばかりのホテル前のカフェに頼み込んでサンドイッチにトマトを用意してくれた。地元の彼女は食べずに急いで帰って行った。

ベッド・イン、午前1時30分。毎日がこうして過ぎていく。