Ⅲ・ゲルニカへの道

●ついに『ゲルニカ』を見た!

あの有名なピカソの『ゲルニカ』に逢える。しかも私たちのために特別に開館されるのだ。プラド美術館はホテルから僅か10分位の所だった。

『ゲルニカ』が展示されている別館は本館とは全く別の場所にあり、周囲約4キロもあるというレティーロ公園の大通りに面していた。一部レンガ造りの古い建物である。

スペイン19世紀美術館の公園側の半分がプラド美術館の別館として使われており、ここに『ゲルニカ』だけが展示されている。アーチ状の入り口には鉄格子の扉が下りて、いかにも厳重といった感じがする。

10時きっかり、太った警備員が来て扉を開けてくれた。スタッフが機材を運び込んでいるうちに、私と筑紫さんは逸る心を抑えながら館内を急いだ。通路には『ゲルニカ』のデッサンがずらりと展示されている。ピカソの強烈なタッチと色彩が迫って来る。

私たちはそんなデッサンを横目にしながら薄暗いホールに入った。

「えーっ!」おもわず声を出さずにはおれなかった。『ゲルニカ』はまるで水族館の魚の様に巨大なガラス箱の中に展示されていたのである。タテ約3・5メートル、ヨコ約7・8メートルの大きな絵がである。

ルーブルのモナリザのように防弾ガラスに保護されている絵は多いが、これではまるで水槽の中の魚ではないか。筑紫さんは興奮の面持ちで絵に取りついていたが、私は感激どころか「参った!」と言うのが正直な感想だった。照明が困難な上にホール全体が広く薄暗いときている。私たちの手持ちの照明はミニキット4灯だけである。

さて、と思案している所へ更に愕然とするような問題が持ちあがった。準備をしていたスタッフが、電源のコンセントが全く違うと言いだしたのだ。おまけに電圧まで380ボルトだと言う。国によって電圧が違うのは十分承知しているが、そんな電圧は聞いたこともない。

警備員に聞いても「予備のソケットなど無い」と絶望的な答えが返ってくる。

「だから、私は物差しで測ってファックスで送ったのに!」好子さんがヒステリックな声を上げる。制作さんはカメラマンにその手紙を見せたと言い、カメラマンはそんなものを見た覚えはないと言う。完全にお手上げである。

この場に及んで言い争っていても何の解決にもならない。与えられている時間は僅か2時間なのだ。祈るような思いで、不機嫌な好子さんにもう一度ソケットを捜してくれるように警備員に頼んでもらった。

事態を納得したのか警備員もその気になり、数分後にやっと2個のソケットと電源ケーブルを捜して来てくれた。まさに地獄に仏の思いであった。

それにしても…、安心するとまたもや異常なほどの厳重な警備ぶりが気になり出した。

ホールの薄暗い天井から監視TVカメラが室内を逐一睨んでいる。絵から防弾ガラスまで3メートルはあろうか、しかも、防弾ガラスは2枚合わせで3センチの厚さがあるそうだ。本当かなと思って触ろうとしたら警備員に厳しく咎められた。

防弾ガラスにさえ1メートル以内に近ずいてはならないというのである。『ゲルニカ』誕生の経緯、スペインの政情を考えれば分からないでもないが、これほどの警備が本当に必要なのだろうか。

そもそも『ゲルニカ』はパリ万国博のスペイン館を飾る壁画の構想を煉っていたピカソが、1937年4月ゲルニカ爆撃を知るや否や、フランコへの憎悪を込めて一気に描き上げた絵であった。

その後第2次大戦が勃発するに及んでニューヨーク近代美術館に預けられていたが、1981年9月ピカソ生誕100年を機に帰国、紵余曲折の末この美術館に展示されることになったものであった。

防弾硝子に護られたピカソの「ゲルニカ」 (プラド美術館・別館) ゲルニカのデッサン

●無言の『ゲルニカ』

やっとの事で撮影の準備が整い、筑紫さんが初めてホールへ入って来て『ゲルニカ』に接するカットからシュートする。

筑紫さんは入り口で絶句するように立ちつくし、ゆっくりと絵に近づいて行く。カメラはロングで引いたままホールと防弾ガラスの箱に納まったゲルニカの大きさを捉える。

「ピカソはこの絵を描いた後もずっとフランスに住み続け、スペインへ戻ることもなかったのですが、ドイツ軍に占領された頃、アトリエにドイツの将軍がやって来て『あのゲルニカを描いたのはお前か!』と言ったら、ピカソは『しかし殺ったのはお前らだ!』と言い返したという話があります。

ピカソ自身の言葉の中に、『絵も生き物と同じように人生があるんだ、ずっと見る人の心の中に生き続けるんだから』という言葉があります。それにしても世界の数多い絵の中でこれほどいろんな形で人々の心の中に生き続け、ある意味では政治的で劇的な絵はなかったんではないかと思います」

筑紫さんは『ゲルニカ』の細部についてひとつひとつを取り上げていく。

右側には天に向かって絶叫するように手をつき出した女性、中央にはいななくような 馬、左に牛の顔、その下には死んだ子供を抱いて泣き叫ぶ母親などがコラージュ風に描かれている。習作ではピカソらしい強烈な色彩が見られるのに、完成作では全体が薄く青みがかったモノトーンに抑えられている。

ピカソの計算だろうが、その方がかえって奥深い意味をもって訴えてくるように感じる。私は絵をあれこれ分析しながら見るのは余り好きではないが、『ゲルニカ』をじっくり見ているとピカソの激しい怒りというよりも、むしろ『青の時代』に通じる奥深い哀しみを思い起こしてしまう。

これは私だけなのだろうか。ここにはゲルニカの町を想起させるものは見当たらない。いずれにしても絵から何を読み取るかは見る人の心の問題である。

『ゲルニカ』は今日でもその芸術性や「馬は何を意味し、牛は…」といった解釈、意義についての話題が尽きないが、いみじくもピカソ自身が言っている。「牛は牛、馬は馬だ。シンボルを創造するのが画家の仕事ではない」と。

私は果たしてここへ来るスペイン人たちがどんな気持ちでゲルニカに接するのか気になった。警備員の話によると、人によっては絵の前に膝間づいて、祈るようにして見るということである。

先ほど素通りした廊下のデッサンの撮影に取り掛かる。ペンや鉛筆で描かれた『馬』や『母親と死んだ子』のデッサンなどがずらりと展示されている。日を追ってそれぞれが変貌していく様が手にとるように分かる。

特に『泣く顔』のデッサンは恐ろしいまでの気迫で迫ってくる。完成した『ゲルニカ』ではどの部分も習作を重ねるに連れて剥き出しの怒りが抑えられていったように見える。ゲルニカよりむしろ習作の方がピカソの本心が覗けるようで遥かに迫力がある

。『ゲルニカ』が制作の過程でどのように変化していったかは、当時のピカソの愛人で写真家であったドラ・マールが残した8枚の写真を比較して見れば良く分かる。

許可された予定の2時間はあっという間に過ぎてしまった。まだ大事なカットが残っている。この美術館に入る時の厳重な警備についてである。入り口には自動小銃を持った警官が立ち、持ち物はすべて中までチェックされ、更に空港と同じような身体チェックを受け、一人ずつしか入ることが出来ない。

たった一枚の絵を見る為に、これほど厳重なチェックを受けなければならない美術館は世界に二つとはあるまい。

2人の警備員にチップを握らせ、15分の延長を黙認してもらって撮影は完了した。 (注・実は、私たちが取材した後の1992年、『ゲルニカ』は国立ソフィア王妃芸術センターに移された。

その直後も右翼の攻撃を警戒して防弾ガラスの覆いはそのままだったが、1955年11月、晴れて取り除かれた。しかし、監視は依然として厳しく、観客は3メートル以内に近づくことはできず、ガードマンとハイテクの監視装置によって守られている。

我々の取材時と今日では『ゲルニカ』の展示状況は変わったわけだが、厳しく管理されていた歴史的事実として当時のまま書き残すことにした。この後にご紹介するインタビューもそれらを前提としたものである)。

●インタビューでお化けが出た!

私たちは急いで美術館から外へ出た。眩ゆいばかりの青空だった。美術館で押した分だけスケジュールが苦しくなっている。次の約束は1時半だがもう既にその時間になっている。私たちは予定のレストランへ急いだ。

『ゲルニカ』がニューヨークから帰国する前後の事情について、一人のジャーナリストにインタビューすることになっていたのである。 レストランへ着いてみると、幸いというべきか相手も仕事の都合で1時間ばかり遅れるのでよろしくとのメッセージが届いていた。

半地下の船室を思わせる細長い部屋がリザーブされていた。真中に長いテーブル、チョコレート色の壁の棚にはワインの瓶が奇麗に並べられている。静かでこれなら外音を気にせず落ち着いたインタビューが出来る。ジャーナリストが到着したらすぐ昼食にすることにしてパエリャを注文した。

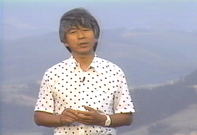

エル・バイス新聞・美術評論担当 フェルナンド・ウイシさん 撮影の小休憩

やがてジャーナリストのフェルナンド・ウイシ氏が到着した。年の頃40歳位、濃い鼻髭をはやした精悍な感じの男性である。早速食事を済ませインタビューに入る。生憎と相手は英語が苦手というので日本語とスペイン語との対談となった。

通訳の入るインタビューほど疲れるものはない。時間がかかる上に往々にして意志の疎通が旨くいかなくなる。好子さんに頑張って貰うしかない。

「『ゲルニカ』がニューヨークから帰ってくる時に取材なさったそうですが、防弾ガラスが何故必要だったんでしょうか」

「ぜひ必要だったと思います。『ゲルニカ』というのは美術史上重要と言うだけでなく、政治の上でも象徴的な作品だからです。大変な惨劇を扱っただけではなく、時代を経るに連れてその示す価値がより大きくなってきたからです。まだスペインの民主主義は困難な状態にあり、一部の過激な行動やテロリストの横行から何かが意図される危惧があり、運搬や展示に細かい注意が必要だったからです」

「その当時、本当に右派の人達がゲルニカを攻撃するといった具体的な情報を、例えば警察かなんかが得ていたんでしょうか」

「具体的にどのグループが、ということではなく一般的にそういった危惧が持たれていたのです。というのも近年テロリストの活動が頻繁に起こり、中でもアトチャ(地名)殺人事件が彼等によって引き起こされました。これは彼等が労働運動を行なう弁護士の事務所に押し入って大量殺人を行なった事件です。

丁度『ゲルニカ』が返還された当時、スペイン国内では軍隊に反革命の不穏な動きがあり、この絵に対して何かが企てられることも予測されたからです」

「絵が出来た時も非常に政治的だったんですが、スペインへ返って来る時も大変政治的な意味をもっていた訳ですね。もう一つ、スペインに民主政治が戻るまでは『ゲルニカ』が祖国へ帰ることを望まないというピカソ側の要求があって、スペイン政府としては、もしこの絵を受け入れてそれが攻撃されたりしたら、世界中からまだスペインには民主主義が出来ていないんだと言われるのではないか、その為にも『ゲルニカ』を守らなければならなかったという気がするんですが、その点はどうでしょうか」

「確かに民主主義への移行時にはいろいろと困難なことがあり、『ゲルニカ』に対して何かが為される可能性が十分ありました。誇張ではなく、ニューヨークから『ゲルニカ』が戻る時には2人の保安の専門家が同行し、テロリストの襲撃に備えました。絵が飛行場に着いた時には警察官たちが空港を3重に取り囲み、道路にも警戒体制が敷かれました。そして、プラド美術館の別館に展示した時に、防弾ガラスだけではなく鉄製の柵まで設けました」

「それから5年以上経ったんですが、まだ防弾ガラスが必要ですか」

「私は実際のところもう必要ないと思っています。当時にあった大きな危険状態は去ったと考えられます。もしガラスを取ってしまえばレンブラントの『夜警』やミケランジェロの『ピエタ』などに害が加えられたようなことが起こるかも知れませんし、そういった危険は世界中の芸術作品にあり得ることです。けれども『ゲルニカ』の場合は、政治的な色合いを帯びているだけに、この危険は他の芸術作品に比べてより大きかったと思います。でももうこうした危険はもう去ってしまったと言っても良いでしょう」

「『ゲルニカ』をスペイン人が見る時の気持ちを伺いたいんですけども、と言うのはゲルニカを見ながら拝む人も居れば、一方ではあれは単なる政治的なプロパガンダの絵なん だ、あんまり芸術性はないんだと言う人もいるんだと思うんです。その辺のところはどう思われますか」

「私個人は前衛的な絵画が好きですが、スペインの大衆はむしろ伝統的な絵画が好きだと思います。『ゲルニカ』の絵はある特殊なケースから生まれました。

つまり政治的な象徴と言えるでしょう。そんな意味で『ゲルニカ』から政治的な意味を取り除いてしまえば、20世紀独特のちょっと訳の分からない絵といった印象を人々は持つのではないでしょうか。ですから好きか嫌いか、理解できるか理解できないか、政治的イデオロギーに賛同する人しない人、様々でしょう。私は政治的象徴の絵だとは思いませんが、芸術的価値となるとどうでしょうか」

日本とスペインの一流ジャーナリストの対談とあって内容は濃いのだが、通訳に入った好子さんの神経がピリピリしだした。筑紫さんもワインのお陰で通訳中は眼が泳いでくる。特にスタッフはやることがないので次第にスペイン語がお経のように聞こえてくる。

「今年でペインの内戦から50年目なんですけれども、『ゲルニカ』を単に芸術作品としてではなく、50年前に自分たちに起きた事の記憶に結びつけて見ている人が多いんでしょうか」

「それは明らかだと思います。50年昔のことであってもそこから独裁政治が始められたのであり、人々にはすぐ昨日のように思えることでしょう。『ゲルニカ』は戦争に対する象徴的な絵画であるけれども、もう一つの問題、例えばゴヤが『5月3日の処刑』で表現したように、いや、『ゲルニカ』はもっと強く抽象的に暴力行為に対する抵抗を表わしています。この意味で戦争への反対、暴力への抵抗といったものを強く表現しているものだと思います」

「あなたご自身も生活と芸術に関するテレビ番組を作っていらっしゃるのでお聞きしたいんですが、『ゲルニカ』をあなたご自身はどう思われますか」

「『ゲルニカ』はピカソの作品の中でも独特の位置を占める作品で、具体的なテーマを政治においています。言わば1937年以降ピカソが語り続けて来た言葉の抜粋とも言える密度の高い作品だと思います。その役割は戦争反対、虚しさといったものを表わしています。

単なるポスターではなく、いずれは壊れていく壁画でもなく、ピカソの持つ教養の集約されたものであり、戦争のはかなさ、虚しさを如実に表わしていると思います」

長い長いインタビューは終った。皆も限界に来ていた。

やれやれと思い皆がホッとしたころで、めまいを起こしそうな事態が起こった。

ビデオをチェックをしていたV・Eさんが後半の3問に渡って、フランスからまとわり付いているお化けが現われていると言うのである。

「えっ!」だれもがショックを隠し切れなかった。もう逃げ出したかった。

実は私が「お化け」というのは、画面が周期的に揺れる状態のことである。要するにVTRの回転ムラみたいなもので、気まぐれに現れるので原因のつかみようがないのだ。

オランダで1度現れたのでパリへ入った時ソニーサービスに持ち込んだのが、その時は正常に作動しており、結局修理のしようがなくそのまま使い続けていたのである。

その状況は東京にも伝えており、実は筑紫さんに新しいVTRを運んでもらっていたのだが、事もあろうに東京でトランクの鍵を渡し忘れており、開けることもできずまだ交換していなかったのである。

とにかく重要な話なのでリテイクするより他にない。お互いが鞭打ってやっとリテイクし終ったのは、始めてから4時間近くも経った後だった。

●スペインの美少女と深夜のフラメンコ

辛いインタビューの後、少しは気晴らしの観光カットも欲しいなと好子さんに相談したら、マヨール広場が良いだろうと言うことになった。

マヨール広場の外で車を降り、アーチ状の入り口から例によってぶっつけで入って行った。中は100メートル四方の石畳の広場となっており、17世紀風の4階建の建物がとり囲んでいる。その建物の窓の数は477。かつてこの広場で繰り広げられた闘牛や祭り、宗教裁判の火あぶりの刑などをこの窓から見物したという。

中央にはこの広場の創建者であるフェリーペ3世の馬上の像がでんと構えている。そしてその像の下には明らかに大麻を吸ってロレッていると思われるパンクファッションの若い男女のグループがたむろしていた。スペインでは12、3歳にも満たないような少女たちが、派手なイヤリングをし、真赤な口紅、マニキュアをした手で煙草をスパスパやっている光景によく出会う。

日本では到底考えられない情景だ。

広場の隅にはカフェがあり、観光客相手の似顔絵描きたちの姿も見える。そんな広場を横切って柱が並ぶ周囲の回廊に行った時、中学生の集団に出会った。

何処の国も子供たちは屈託がない。TVカメラとみるや珍しそうに集まって来て、筑紫さんと片言の会話が始まった。

そんな時の筑紫さんは目尻を下げ、得も言われぬ優しい表情を見せる。出演者の殆どがそうだがカメラに向かう時の顔は矢張り職業意識丸見えとなる、私はいつも出演者の自然な表情を撮りたいと思っているので、そんな光景に出会うといっぺんに嬉しくなってしまう。

ついでに若者の街というオレンセへ行くことにした。東京でいえば原宿、六本木といった所である。物色しながら建物の裏側に入って行くと、カフェ前のパラソルの下で若者たちがたむろしていた。確かに垢抜けした連中だ。年の頃14、5といったところか。

マドレーヌ広場(マドリード) オレンセの若者たち

スペインの若い女の子は本当に奇麗だ。マヨール広場のパンクファッションの連中と違い、ここの若者たちはすれたようなところが無く、どの子も良家のお嬢さんタイプといった感じである。カフェを見下ろす手すりに立って筑紫さんと目の保養としゃれ込んだ。

「あの娘はなかなかいいよ」筑紫さんが私の耳に囁く。いやはやどうして目移りがするほど美人で可愛い娘ばかりである。つい仕事を忘れて脂下がる。筑紫さんの目尻もどんどん下がって行く。断わっておくが鼻の下ではない。

日本の一流ジャーナリストも美少女たちの前ではこの体たらくである。カメラマンに回すように目で合図する。筑紫さんのそんな素顔が撮れただけでもこのロケは大成功というものだ。

日はとっぷりと暮れて行く。私たちも撮影を終え、特に美少女の前に陣取って中年用のビールで喉を潤すことにした。残念ながらつかの間の幸せの時は留まってはくれない。

いつまでも美少女たちを眺めている訳にもいかないので私たちは重い腰を上げた。

夕食の後、昼間撮影したマヨール広場近くにあるタブラオへフラメンコを聴きに行くことにした。開演は23時、遅いのが玉に傷だが、スペインに来てフラメンコを聴かないという手もない。

実を言うと私は大学生時代からスペインにひとつの憧憬を持っていた。と言うのもフラメンコの演奏を自分でもやっていたからである。ギターは高校時代から始め、元々はクラシック奏法から入ったのだが、フラメンコ独特の激しいラスゲアード奏法に魅せられていった。ラスゲアードというのは5本の指全部使って弦を連続して掻き鳴らす奏法である。

フラメンコは大変癖のある音楽なので人によって好き嫌いが意外とはっきりしているが、一旦その面白さを知るととことん病み付きになる魔力を持っている。自分で演奏してみるとそのことが更にはっきりする。

ステージでは掻き鳴らすギターの音楽に合わせ、薄暗い照明を浴びてドレスの裾をはためかせながら3人のダンサーが切ない表情で踊っている。

その昔、東京の神田神保町に『カナロ』という音楽喫茶があった。ギター演奏のレコードを専門に集めた店で、毎週土曜日には、フラメンコの実演があった。それを毎週聴いているうちにフラメンコへの病み付きが始まった。

狭い喫茶のフロアで激しく踊る踊り子のさばくドレスから、埃だらけの生暖かい風がふわりと顔を撫でる。それがまた何となく刺激的でもあった。あの頃の純真無垢、紅顔の美少年時代から既に30数年は経っている。そしていま厚顔の微中年は遥か少年の日を想いながら、本場スペインのタブラオで憧れのフラメンコを聴いている。

ロケの疲れも吹っ飛び、感無量であった。情熱的な演奏が終わって広場へ出ると快い風が更に心を洗った。カメラマンとV・Eさんはまだ遊び足りないとみえて後に残った。彼等は昼間私の数倍もの重労働を強いられているのに実にタフだ。筑紫さんとタクシーを拾ってホテルへ戻り、ひとり時計を見ると既に明日になっていた。

●ゲルニカへの道

珍しく定刻にやって来たのはベンツの42人乗りのロケバス。スタッフはわずかの8人なので貧乏なロケ隊にしては少々贅沢だが、目的のゲルニカ町へはマドリードから6~7時間は走らねばならず車内移動が出来るくらいでないと辛い。

各人が1日がかりの移動に備え、気に入りの席を陣取ってバスは出発した。遅まきながら乗員を紹介するとプロデューサー補で制作の川西さん、カメラマンの石山君、V・E(ビデオ・エンジニア)の森田君。そして、パーソナリティをつとめる出演者の筑紫哲也さんに演出の私、コーディネイターの好子さん、50才位の人の良さそうなスペイン人運転手の総勢8人である。

一番前の席では制作の川西さんがロケ費の清算に頭を悩ましている。彼はロケ出発前の仕込みから、現地に於ける対外的な交渉、例えば、出演交渉、撮影の許可願い、宿泊、食事、移動、スケジュール調整に至るまで、ロケがスムーズに運ぶように段取りをし、金銭面も含めて管理するのが仕事である。経験と力量を必要する大変な仕事で、私など相当のギャラを積まれてもとても引き受ける自信はない。

中程の席では筑紫さんが資料読みに没頭している。

一番後部席ではV・Eの森田君がハガキ書きに余念がない。V・Eと言っても一般の人には耳慣れない言葉だと思うが機材の整備、撮影時の画面の映り具合、色、音声などトラブルがないように物理的チェックをし、カメラマンの補佐をする重要な仕事である。

音楽番組のように音を重視するロケの場合は録音専門のスタッフがつくが、殆どの場合カメラマンと2人で技術のすべての責任を負わねばない。

その前の席にカメラマンの石山君。仕事については説明の必要は無いと思うが、彼はオカッパ風の髪形をしており、ひょうひょうとして不思議な印象を与える人物だ。彼等はもう40日余りをこうして海外を流れいる。

私は前から3番目の右側の席を陣取ってカセットの音楽を身体一杯に響かせながら流れる外の景色を眺めている。それほど高い山が在るでもなく緩いスロープがうねるように遥か彼方まで続き、その間を白い国道が蛇のように延びている。

畑らしい畑も見当たらず荒涼とした牧草地帯ばかりだ。ハイウェイには車の数も少なく、大型トラックやガソリンタンク車が時折走り抜けるだけである。

ロケバスを運転する人の良さそうな親父も、まだゲルニカまでは行ったことがないと言う。地図が唯一の頼りだ。

広い原野の道筋は何処までも続き、バスは寂しげな音を立てながらゲルニカ町への夢を紡ぎながら走り続ける。正午を過ぎたころパレンシアを通過。南スペインのバレンシアと一字違いだ。今度は土肌の赤い場所を抜け、バルセロナ郊外のモンセラートを思わせるような奇怪な岩山の裾野を走る。

やがてその景色も畑の広がる丘陵地帯に変わり延々と続いた。

14時10分、ブルゴスを越えた田舎のレストランで昼食。あまり時間が無いので全員同じメニューで子牛のステーキ。ステーキというよりショウガ焼きといったところ。塩味風だが結構うまく少食の私も珍しく全部をたいらげた。

マドリードからビルバオへ ゲルニカへの道

ゲルニカの町

●恐怖の峠

バスはバスク地方の山道へ入った。どこか日本の景色に似ている。杉や檜、落葉松といった針葉樹林が多い所為のようだ。箱根の山奥を走っているような錯覚さえ覚える。好子さんがガイドする。

「この辺りはテロ事件が続発するところでよく新聞に載ります。ついこの前も警官の死体が転がっていたと報道されていました」

ETA(バスク祖国と自由)と言われるバスク独立主義を唱える非合法組織のテロ集団の仕業である。バスク独立を旗印にしているとは言え、今では殺りくに快感を覚えるテロ集団と化していると好子さんは言う。

彼等はピレネー越えでフランス領から出没するらしく、スペインとしては全くお手上げらしい。1982年6月にも、バルセロナのスーパーで自動車に仕掛けられた強力な爆弾が爆発、買い物客60人余りが死傷した。

スペイン政府は独裁者フランコ死後の1979年、バスク、カタルーニャ地方に行政、警察、教育、徴税などの自治権を認める地方自治綱領を創設したが、バスク過激派はスペインからの完全独立を要求、それが拒否され、過激派は焦りを募らせていると言われていた。

(注・その後もバルセロナ・オリンピックとセビリア万国博を標的にしたテロが続発、バルセロナでは白昼、軍人や警察官3人が射殺されている。1996年7月には、フランスとスペインの警察当局によってETAの最高幹部とメンバー10人が、仏とスペインの3カ所で逮捕されたが、報復テロは続き、1988年にはグラナダで車に仕掛けられた爆弾が爆発して一人が死亡、マドリードの路上で最高裁判事が射殺された。

翌日にはバスク地方の町トロサで、会社社長が射殺され、1997年7月にはETAに誘拐されたバスク地方の議員が、頭に銃弾を打ち込まれて倒れているところを発見されている。) テロ集団の話を聞いているうちに何んとなく危険を感じ緊張してきた。

バスのフロントには道中の様子を主観撮影する為にTVカメラを据えたままである。悪いことにカメラの直ぐ隣には国防色の服を着た制作さんがロケ費用の清算に余念がない。もし間抜けなテロリストが居ようものなら、カメラを機関砲と間違え攻撃してこないとも限らない。

「ズドンと一発きそうだな」と冗談を言っているうちに次第に不気味さが本物になってきて、ついに制作さんは着替えを始めてしまった。

バスは山道を喘ぎながら走る。とにかく誰も行ったことがないので、そのことが余計に不安を駆り立てている。

「もうすぐゲルニカの筈だ」と運転手が言うのでゲルニカの街へ入る決定的瞬間を捉える為にカメラを構える。建物がチラチラ見え始めた。

「この街ですかね」カメラマンは気が気ではない。

「標識は見えない?」と好子さん。間違いなくゲルニカのプレートが見えた。

「よし回そう」カメラのスイッチが入りバスは町の中を進んだ。車一台がやっと通るような狭い道路の両側にグリーンベルトがあり、3、4階建てのアパートが立ち並ぶ。とりあえず町のシンボルである樫の木を捜して走ることにする。

「まだ派手な行動はとらないようにして下さい。危ないですから」好子さんも何んとなく緊張している。運転手が通りがかった婦人を捕まえて何やら聞いた。カメラは回りっぱなしだ。

「筑紫さん、ぶっつけで行きましょう、前に来ていて下さい」いつでも出られるようにドア前に筑紫さん、直ぐ後ろにカメラマンと体制を整えた。窓から樫の木を探して走っている内に町を一廻りしたのか、また同じ細い坂道に出てしまった。

小さな町である。赤いベレー帽のお巡りさんが立ち話をしている。そう言えばバスク地方はベレー帽発祥の地なのだ。後で分かったことだが、赤いベレー帽のお巡りはゲルニカの自治警察官で、スペイン国家の治安警察官はテロが恐い為この町にはいないという。

「さっきお巡りさんが居たとこは、こゝだった?」

「いや、もう一つ先でしょう」

「じゃ、樫の木はどれ?」コーディネーターがこの調子なのだから私たちに分かる筈がない。運転手が公園を仕切るような鉄柵のそばに立っていたお巡りを見つけ車を止めて降りていった。

とにかく私たちも降りることにする。

●樫の木は何処だ?

「まだカメラは回さないで下さいね」好子さんはお巡りさんに向かって歩きながら後について行く私たちに念を押す。とっくにカメラは回ったままだ。好子さんがお巡りと話している間に、私と筑紫さんとカメラマンの3人で、町のシンボルという樫の木を捜して勝手に奥へ入って行った。

「あれかねぇ。あの囲いの中」右手の奥に円い柱で囲った記念碑のようなものが見える。

「大きな木だと思っていたんですけどねぇ」と私。筑紫さんが怪訝そうな顔でためらいながら近ずいて行く。円柱の囲いの中に朽ち果てて中が空洞になった身の丈2メートルくらいの木の株が立っている。

事前に調べた資料には確かに写真入りで大きな樫の木が紹介されていた。その後枯れたため切株だけが残されたのか。納得いかないと言った顔でしきりに考える筑紫さんの表情は実に面白かった。不思議な物を発見した時の子供の顔である。

それもそのはず、翌日になって初めて分かったのだが、今も残る本物の樫の木は、実はまだそこよりも更に奥に在ったのである。

聖なる樫の木 ビスカイヤ県議事堂 樫の木のステンドグラス

●ゲルニカの町

私たちが樫の木を捜してうろうろしているところへ、60才位でチェックのオープンシャツにサンダル履きのおっさんが現れた。怪しまれたのかと身構えたらなんとゲルニカ町役場の助役さんであった。会うなり好子さんにしゃがれ声で機関銃の如く喋りはじめた。

スペイン語としては普通のテンポかも知れないが私たちには忙しく聞こえる。

「同じことを何度も何度も言うのよ。疲れるわ」案の定、好子さんは通訳する前から嘆いている。親切なのは結構だがお喋りは善し悪しなのだ。早速樫の木の所在を聞くと、助役さんは「あぁ、樫の木はこっちにあるよ」と案内してくれた。

ドーム状の建物を左にぐるりと廻ったところにそれは在った。どうやら昔からあった樫の木が枯れたので、子供に当たる新しい木が植えなおされたと言うことらしい。

案内すると助役さんは忙しそうにあたふたと帰っていった。

ドームの建物の入り口で制作さんが何やら怒鳴っている。急いで行ってみると、頭の禿げ上がったオヤジが鍵束をもって待っていた。建物の中を見せてくれるというのである。何が何だか分からないがとにかく言われるままに中へ入った。

私は入るやいなや撮影を決定していた。実はビスカイヤ県の議事堂だったのである。中央にスペースがあり、取り囲むように議員用の赤い椅子が階段状に上に向かって美しく並び、その円周状の壁面には歴代の勇士たちの肖像画が飾られていた。

小さいがゲルニカの歴史を語るにふさわしい場所である。その隣の部屋の天井は美しいステンドグラスで樫の木が描かれていた。ヨーロッパを旅しているとよくステンドグラスは見掛けるが、天井いっぱいに装飾したものは一度も見たことがなかった。

まだ出来たばかりでミュージアムとして使う予定になっているということであった。

ぜひ撮らせてもらいたいと頼んで外へ出た。

また現れた助役さんに案内されて町役場へ行くことになった。相談しなければならないことが山ほどある。一番の問題はインタビューの人選と交渉である。町長とゲルニカ爆撃の体験者、そして芸術家がひとりは欲しかった。

あれこれ話しているところへ町長さんが顔を出して来た。

小太りのまだ40才そこそこの若い町長さんである。

広島、長崎にも行ったことがあるといい日本からの取材を歓迎してくれた。

「彫刻家のチリーダはどうかね」町長は自ら電話を掛け始めた。

チリーダはスペインではバスク出身の世界的な彫刻家としてミロにも匹敵する芸術家として尊敬されているらしい。現在ゲルニカ町に近いエルナーニに住んでいるという。

(注・チリーダ・エドゥワルドはバスク地方のサン・セバスティヤーンに生まれ、初め建築家を志すが彫刻に転向、1948年パリに移り活躍、もっぱら鉄を素材にした抽象彫刻で世界的な名声を得ている彫刻家)

残念ながらチリーダは20日までドイツに滞在していて駄目だと言う。じゃ誰がよいかと騒々しいスペイン語が飛び交う。隣り町に画家はいるという事だったが、思い切りカットすることにした。中途半端な人物の取材なら止めた方がすっきりする。

話が難航しそうだったので、早々に引き上げようと思ったところへ制作さんが「肩書きのしっかりした歴史研究家はどうか」と言い出した。納まり掛けた話があれだこれだとまた始まり、喧々諤々の末、結局ビルバオ市のバスク語研究家に落ち着いたが、こちらも留守で話がつかずペンディングのままロケハンに切替えることにした。

バスで一廻りして、町の地理を頭に入れておくだけの簡単なロケハンのつもりが、助役さんが案内すると言いだし、また話が込み入ってきた。例の調子で細々と説明が入るので好子さんがすっかり音をあげてしまう。

「詳しい話は撮影の時にして下さい」再三頼んでやっと開放してくれた。まだ外は明るいが既に7時40分を回っている。やっとホテルへ入れると思ったら、バスはゲルニカ町と反対の山へ向かって走り出した。聞くとゲルニカには良いホテルが無いので、車で30分離れた隣のビルバオ市にしたのだと言う。これには全くがっかりしてしまった。

ビルバオ市はスペインでも5指に入る大都市である。ホテルは市の中央のロータリーに面した、古い歴史のある大きな建物だった。ホテルに着くや私たちはすぐさまロビーに集まって夕食に出ることにした。カウンターの受け付け嬢がチャーミングなので全スタッフがハエのようにたかって執拗に情報収集。

彼女はアンダルシア出身でこのホテルに働きに来ていると言う。衆議一決、彼女が教えてくれた近くのレストランで夕食をすることにした。店はまるでディスコ・クラブのように赤や青などサイケ調の、なんとも派手派手の色彩で装飾されていた。

遊園地へ紛れ込んだようで落ち着かなかったが、スペインにしては珍しくウェイトレスがツーカーで応対してくれて、好子さんにも評判が良かった。内容はいたって軽い物ばかり。

従って私はスパゲッティのボンゴレ。味はそう悪いものではなかった。

なにしろ美女の紹介なので文句は言えない。

●霧の中

7時というのにまだ薄暗い。半袖シャツで外へ出るとヒンヤリとする。

通勤者たちはもうみんなが長袖シャツだ。ガスがかかっているが空を見上げると昨日と打って変わって快晴である。

バスのフロントにカメラを構えていたのが幸いした。

山道に入るに従って次第にガスが濃くなり、美事な霧となった。逆光で木の間から漏れてくる陽の光が美しい。バスは白い霧の中から次々と現われてくる道を辿ってゲルニカへとひた走った。黒い木の影が現わ れ、車のヘッドライトの丸い明りが過ぎ去って行く。

昨日手探りながらこの道を走っている時、どんよりした風景をぼんやり眺めながら、霧の中からゲルニカの町が現われる幻想的なシーンを想っていた。それが思いもよらず現実のものとなったのである。不思議な気持ちだった。勿論カメラはずっと回っている。

他の演出家の場合、目的地に着いてから現場となるが、私の場合ホテルを出れば即現場である。カメラは常に回せるように準備しておくのが原則である。

ゲルニカの町もまだ眠りから覚めぬように霧が覆っていた。既に太陽は高く上っているが、霧の中に白く輪郭を見せているだけである。樫の木のある広場の高台から、幻想的な街の様子を数カットおさえた。

予定では朝一番に山頂から町を見下ろすカットを撮るつもりでいたが、霧のため樫の木を尋ねるシーンから入ることにする。幸い陽の光が漏れ始めた。非常に付いている。

「ゲルニカがバスク人にとって聖なる地というのは一本の樫の木の所為なんですが、ゲルニカが爆撃された時生き残った本当の樫の木、その子供に当たる樫の木は向こうなんですね」筑紫さんはそう言って昨日最初に見た朽ち果てた切株の前から奥の樫の木の方へ歩き始める。

「そして、あれだけ爆撃を受けたにも拘らずこの樫の木は傷ひとつ受けなかった。そのことがまたバスク人の信仰を高めたのではないかと思います」

筑紫さんはじっと高い木を見上げる。

「その樫の木の直ぐ隣に、ゲルニカを含めたこの辺りをビスカイヤ県と言うんですが、その人達の代表が集まる集会場、いわば議事堂がここに在るんですね。

そのことが更にゲルニカをこの地方の人達にとって聖なる場所にしている訳です」

言いながら筑紫さんが議事堂の中へ入って行く。内部の撮影は午後3時の約束である。

霧の中をゲルニカへ(2日目) メインストリート・アジェンデ・サラザール通り

今も残る銃弾の痕

当時の建物はこの2棟だけ 議事堂へ通じるトンネル 死体が並べられた広場

●ゲルニカ爆撃

好子さんお気に入りの助役さんが定刻通りにやって来た。これからいよいよゲルニカの町をドキュメントする訳だが、助役さんが生憎とスペイン語しか喋らないので、気の毒だが好子さんも一緒に付き合ってもらう以外にない。

霧もすっかり晴れ、真っ青な空が広がった。早速3人を泳がせながら私たちはカメラを回したまま後を追う。筑紫さんなら何一つ注文する必要もない。

議事堂前から石段を降りて行った所に、ゲルニカ爆撃で奇跡的に残った家が2軒、更に石段を降りた街路脇に建物の一部と思われる機銃掃射を浴びた石柱が残っていた。

当時の傷跡を直接示す物はもうそんなには残っていない。

助役さんは話始めると留まることを知らない。好子さんは音を上げ、カメラだって回しっぱなしじゃテープが足りなくなる。そこで筑紫さんに前もって話を聞いた上で語ってもらうことにした。

ゲルニカがドイツ軍に爆撃を受けた時、避難所が無かったため大部分の町民は山の方へ逃げたが、一部の人たちは町の中に在った防空壕へと先を競って避難した。

そこには思いも掛けない悲劇が待っていた。避難した人がぎゅうぎゅう詰めに入り過ぎた為に、入り口が塞がれて多くの人が窒息して死んでしまった。

広場の片隅には樫の木の在る集会所へ通じる地下道の穴が残っており、入り口を4、5メートルも入った所で天井が崩れ埋まったままになっている。

穴の前は四角い柱が並ぶ回廊になっていて、洩れて来る光と影が不思議な造形を見せていた。爆撃の後この広場には死体が並べられ、焼け残った家具なども持ち出された。また炊き出しが行なわれ、俄か作りの小店も並んだという。

広場ではかつての戦争の悲劇も知らない女の子がただひとりで自転車に乗って遊んでいた。筑紫さんが話し掛ける。女の子は驚いたように目をぱちくりしていたが、やっとはにかむように小さな声で一言だけ言ってくれた。「ナゴレ…」バスク独特の女の子の名前らしい。年は5才。この子と同じ罪もない子供たちがこの広場で何人も死んだ筈だ。

美しい花壇で飾られた町の中央広場の脇の道路は、ピカソ通りと名ずけられていたがなんの変哲もない商店街の歩道であった。

次に案内されたのがゲルニカ駅前の広場だった。3時間にわたる爆撃の一発目がここに落ちた。悪いことにこの広場には町へ流れ込んでいた難民がいて、集まったところをやられ多くの人が死んだ。勿論現在の駅舎はその時に壊れて新しく建てられている。

ゲルニカの爆撃で死んだ人の数については諸説がある。はっきりしないのは町の住人の他に、外から流れ込んで来た人がどの位死んだのか分からないからである。一説では死者1、654人、負傷者889人と言われている。

駅の直ぐ近くに町の市場があった。石造りの柱がずっと奥まで続き、通路に沿って青物市が開かれていた。平和な風景だが当時は広場になっていて、ここが一番集中攻撃を受けた場所である。

ルニカ駅構内

第1弾が落ちた駅前広場 最も集中攻撃を受けた場所(当時は広場)

●小さな橋

ドイツ軍が爆撃の目標とした問題の橋へ行って見た。その橋は驚くほど小さかった。川幅20メートル位、ごくありきたりの橋である。筑紫さんが橋の上で語る。

「ゲルニカが何故世界で初めての大規模な無差別爆撃の目標として選ばれたのか、いろいろ説がありますが、攻撃を加えたドイツ軍の説明によれば正にこの橋なんです。全ての道がここに集まって来るので、敗走する共和国軍を食い止める為にはこの橋を落とさなければならなかった。その為にここを狙ったのに爆弾はゲルニカの町の方に落ちてしまったと言うのが彼等の説明です。

しかしながら、たったこんなちっぽけな橋を落とす為に大量の爆弾を使い、しかも人間を殺す焼夷弾を使っている。橋を落とすためだけでは説明のつかない話です。人間が渡る気になれば干潮の時には歩いて渡れるような川であるにも拘わらず、ゲルニカが選ばれた少なくとも軍事的な理由がそうだったと言うのは、人間のやっていることが如何に馬鹿げているかと言う一つの例だと思います。

そしてこの橋はどうなったかと言えば、ここには爆弾は一つも落ちず橋を落とすことは出来なかった。一番近くにきた爆弾というのはあそこに落ちたんだそうです。そして、そこに開いた穴からあの木が生えているということだそうです」橋のたもとにそれは在った。

激しく炸裂した爆弾の跡に、何も知らず根をおろす植物の生命力が、かえって戦争の虚しさを語っているようだった。川には小魚が泳ぎ、土手に咲いたタンポポの黄色い花が印象的だった。老朽化し新しく掛け替えられた橋の上に立っていると、今から50年余り前の戦争の悲惨さを想い起こすには余りにも長閑で平和な田舎の風景である。

●助役さんの被爆体験

助役さんの家は橋から歩いて2、3分のところに在った。畑の中の2階建のしゃれた家である。その前で爆撃当時の話を聞くことにした。

「爆撃の日、私は家族全員と一緒にこの家に住んでいました」

助役さんは好子さんの心配をよそに低い声でゆっくりと話し始めた。

「飛行機はビクトリアとブルゴスから飛んで来て、海の上を旋回しベルベオとエケイティオの間から爆弾を落としました。そして海の方からゲルニカの川沿いに入って来て町を掃射しました。」

「爆撃の日、あなたはこの辺で何をしていたんですか」

「1937年の4月26日、私は17才半でした。1919年生まれで当時はまだ高等学校の5年生でした。勿論戦争中でしたので授業はなく学校に出席することもありませんでした」

何時の間にか自転車遊びの子供たちが遠巻きに集まって来た。

「爆撃の時、小さかった甥が町で自転車遊びをしていたので、急いで迎えに行きました。飛行機が飛んで来たので彼等と一緒に放水路に隠れて、一人は手で押えて、もうひとりは足を掴んで子供たちが飛び出さないようにしていました」

「爆撃は3時間余り続いたようですが、その後あなたはどうしたんですか」

「ええ、3時間と45分位続きました。飛行機は4時15分前にやって来て、直ちに爆撃を開始して15分で6個の爆弾を落としました。その後10分から12分位爆撃が止んだのでその間に人々は避難場所を捜して逃げ惑いました。

ゲルニカの中心から郊外まではそんなに距離はなかったので、みんなは郊外の方へ逃げようとしました。そしてその後、飛行機は3機ずつ、合計9機の編隊を組み、大体4時15分頃から爆撃が再開され、8時15分前まで続きました。

飛行機は全てドイツ製であったことを覚えています。ユンカース機などで、高度250から300メートルと言う非常な低空飛行をしており、飛行帽を被った操縦士たちの顔が見えるほどでした。私はいつもこの話をする度に言うのですが、石を投げてでも彼等を殺したいと思ったほどでした」助役さんは当時へタイムスリップしたかのように細々と話を続けた。

「飛行機は自由自在に爆撃を行ないました。と言うのも、我々が持っていた唯一の高射砲は6発目を発射したところで動かなくなってしまったからです」「爆撃が終わって、あなたは何をしたんですか」

「ゲルニカの町の方に姉たちが住んでいたので助けに行きました。家は倒壊していましたが、幸いなことに家族は誰も死にませんでした。爆撃が止んだ間に皆こちらに逃げて来ていたのです。爆撃の後も私はここで監視を続けていましたが、その後は危険はありませんでした」

「フランコ軍がここへ攻め込んで来た時にはどうしたんですか」

「この家の前で見ていました。しかしフランコ軍に捕まって前線へ招集されるのではないかという恐怖から、私はビルバオへ逃げ、2箇月くらい家には帰りませんでした。家族は私が死んだと思ったようでした。その後破壊されたゲルニカを奇麗にする為に週に一度男たちは招集されました。

私の父は70才を過ぎており、姉婿は病身だったので私が彼等の分まで働きました。それは1937年9月のことで、10月に入ると私はひどい熱病にかかり、1カ月間この家で意識を失っていました。髪の毛は全部抜け落ちてしまいましたが、友人の理髪師が手当をしてくれて、今ではこのように毛が回復しているのです」

ゲルニカ壊滅のニュースは1日遅れでフランスへも伝えられた。コリューのホテルのご主人の話に登場した詩人ルイ・アラゴン等が創刊した夕刊紙『ル・ソワール』によってであった。一通りのインタビューが終ったが、私はもう一問だけ筑紫さんに頼んだ。

「最後にもう一つだけお聞きしたいんですが、ピカソが『ゲルニカ』という絵を描きましたね。あの絵について爆撃を体験されたあなた自身はどうお感じになりましたか」

「『ゲルニカ』の絵は、1974年の夏、私が妻と休暇でニューヨークへ行った時、近代美術館で見ました。その時これがあの『ゲルニカ』だろうかと思いました。なんと言ってよいか…、私は風景画や肖像画は分かりますが、ピカソに限らずあんなに近代的な絵は理解出来ません。あの絵が何を主張しようとしているのかを考えると疲れてしまう。

勿論価値はあると思うんですが…、私としては言うべき言葉がありません」

立ったままの長い時間が過ぎた。最初よく喋るオヤジだと思ったけれど、体験者である助役さんの話は非常に貴重なものであった。彼は最後に「私達がドイツ人に対して憎悪の感情を持っているかどうかを聞きたいですか」と言い、こうつけ加えた。

「少なくとも私はドイツ人に対してなんら憎しみは持っていません。彼等もまた上司の命令に従って爆撃を行なっただけなのですから。あのゲルニカへの爆撃は彼等の持っている武器の、世界大戦を前にしての試しの爆撃でした。

そして彼等はそれを世界大戦で使った。その彼等はここゲルニカで犯した罪の報いとして世界大戦でアメリカ、イギリス、フランスなどから苛酷な攻撃を受け、自分たちの肉体と領土にゲルニカと同様の被害を被りました。だから私はあの爆撃を忘れることは出来ないけれど、ドイツ人たちを許します」

個人が戦争という魔物に強いられる虚しさを、彼は言葉を変えて言いたかったのかも知れない。

2つの道が合流し町中へ ムンダカ川に架かる攻撃目標のレンテリア橋

爆弾の穴痕から生えた木

当時助役さんが住んでいた家 ホセ・ロペス・ラルセアさん(当時17才) 助役さんが逃げた裏の川

●とんだ無駄骨

助役さんは約束の時間が過ぎたのに大丈夫だと言って、ゲルニカを一望出来る山頂へと案内した。うねるような緑の山の間に町の赤い屋根が集まっている。

何故こんな山間の小さな町が爆撃の対称になったのか。町に通じる白い道を豆粒のように車の走るのが見える。私はすぐさま番組のオープニングに使うコメントを筑紫さんに頼んだ。

「ピカソの『ゲルニカ』はあまりにも有名です。では一体”ゲルニカ”とは何なのか、と言うとそうは知られていません。スペインの地図を見ても余程細かいものでないと出ていないんですが、フランスの国境に近いベレー帽で有名なバスク地方の一つの小さな町の名前です。

爆撃された時の人口は凡そ4、000人。

現在でも18、000人位の山間に潜む小さな町です」

筑紫さんの少ない言葉の中に、ゲルニカの町が十分に言い表わされている。長居は出来なかった。町長へのインタビューの約束時間が目の前に迫っていた。

早速町長室でインタビューの準備に入る。好子さんは歴史研究家と画家にアポイントをとるのに電話に掛かり切りである。日本のTVクルーが来ているというので、いろいろな人物が顔を出してくる。

昨日忙しくてインタビューを断った筈の女性の文化担当官がやって来る。助役が同じことを4、5回は言い、文化担当官も同じことを3回は言う、と好子さんはすっかりヒステリー気味だ。実に騒々しいことこの上ない。スペイン人というのはどうしてこうもお喋りなのか。

やっとの思いで照明の準備が済み、町長を迎える段になったところへ、なんと町長は遠出をしていて、どうしても夕方の5時まで帰れないという。汗をかきながら急いで準備をしていたスタッフは腰が抜けてしまった。3時30分には議事堂の約束が入っている。

照明をそのままにして置くのは危険なので仕方なく片付け始めた。そこへ昨日私たちのインタビュー相手として候補に挙っていた雑誌『アルダバ』の編集長がやって来た。まだ決定もしていないのに一体どうなっているのだと思ったら、先方のインタビューに応じてくれという。

これは言うまでもなく筑紫さんが適任だとこっちは逃げる。

時間が惜しいので近くのレストランで早めの昼食をとることにした。入るやレストランのご主人が現われ、日本から来たのかとペチャクチャ。おまけに差し入れだと言ってワインの大瓶が出てきた。飲まない訳にもいかずスタッフ全員すっかり飲み過ぎてしまった。

約束の3時30分、ビスカイヤ県議事堂へ行き内部を撮影。更に隣のミュージアムを終わって再び撮り残していた橋へ。橋から2、3百メートル離れたところに町へ入る2本の道が合流するポイントがある。その合流点には一本の標識が立ち、左方がエケティオ、ライダ、ラガ、右がナバルニス、アラッツと書かれている。

「フランコ軍に追われて敗走する共和国軍が何処を通るにしろ最後にはここに合流して来ます。全ての道はここに集まってしまう訳です。そして向こう側にゲルニカの町があり、その間に問題の橋がある訳です」

筑紫さんはそう言って橋の方へ歩きだす。つまりシーンの展開から言えば午前中に撮った橋の上の話に繋がる訳だが、順序通りに撮れないのがロケの辛いところである。

また自転車遊びの子供たちが10人余り集まって来た。日本の子供と違っておとなしく決してまとわりついて来るようなことはしない。V・Eさんが子供たちに向かって奇声を上げだした。

お昼のワインですっかり酔ってしまったらしいのだ。

●町長インタビュー

夕方になって再び町役場へ。

今度は町長自ら出迎えてくれた。早速インタビューに入る。

「ピカソの絵はゲルニカの町へ戻るべきだとは思いませんか」

「そうですね、ゲルニカに戻るべきだと思います。これまでずっとニューヨークにあり、そして現在はマドリードに展示されていますが、ゲルニカの爆撃がテーマになっているからには矢張りこの町にあるべきだと思います。

これはゲルニカの町長として是非言いたい事ですが『ゲルニカ』の絵がアメリカからマドリードに戻った時、この町から誰も招待されませんでした。非常に残念に思います」

「この町の人達はピカソの『ゲルニカ』をどんな気持ちで見ているのでしょうか」

「町の人々の家には『ゲルニカ』の絵が飾られています。私は残念なことにマドリードに行ってもまだ本物を見る機会がありません。しかし、私個人としてはあの絵は素晴らしい絵だと思っていますし、声を大にして言いたいのは『ゲルニカ』の絵はこの町にあるべきだと言うことです。

いずれ歴史がこの町へ持って来ることになるでしょう。そうすればこの町の人々は深い感謝を持って、より一層『ゲルニカ』の絵を身近に思うことでしょう」

「町長さんはこの前広島と長崎に行かれたそうですが、広島、長崎で起きた事とゲルニカで起きた事と何処で繋がりがあるんでしょうか」

「非常な衝撃を受けました。惨劇としては広島、長崎の方がずっと残酷であったと私は思います。とは言え当時日本は交戦中でした。戦争というのは大量殺人を伴うものでありその点ではゲルニカとも相通じると思います」

「何故ゲルニカは狙われたと思いますか、ここがバスクだったから彼等は殺ったんだと思われますか」

「あの当時フランコ将軍が軍功を上げようとした事と、ゲルニカがビスカイヤ地方の象徴であり、バスクの象徴である樫の木を持つ町であったからでしょう。フランコは常にバスク人に敵対した人であったし、樫の木を利用して残酷な爆撃を行なったのでしょう。

旨くは言えませんが、フランコは死ぬまでその憎悪を抱き続けていたようですし、その為に他の場所には行なわなかった惨劇をゲルニカに与えたのだと思います」

それほど長いインタビューではなかったが通訳する好子さんは限界に達していた。

ゲルニカ町々長 ファン・ルイス・スサエタ氏

ゲルニカ町の丘で最後の撮影 筑紫さんとスタッフ(右端が私)

●丘の上のラストシーン

いよいよゲルニカ最後のカットを残すだけとなった。 ラストはゲルニカの町を見下ろす丘の上と決めていた。まだ明るいが急がなければ陽がなくなってしまう。夕焼け雲が広がり丘の上に建つ教会のシルエットが美しかった。急に風が出て来た。

西の方から厚い雲の大軍が押し寄せている。ラストになっていよいよ運が尽きたのか。筑紫さんのマイクに風が吹きつけ対策に時間がかかる。気が焦った。ついに太陽に雲がかかった。急に気温が下がりガタガタ震えるほど寒くなる。

強行する以外にない。祈るようにしていた好子さんが顔を上げると「あと3分で太陽が出ます」と言う。本当にその通りになった。

「いきましょう!」風に吹かれながら立つ筑紫さんに大声で叫んだ。 筑紫さんはゆっくり丘を登りながら話し始めた。

「ドイツ軍の猛爆激を受けたゲルニカですが、バスク人たちが心の拠所にしていた樫の木も集会場もいろいろな教会も、そして兵器工場も殆ど無傷でした。

ドイツ軍が狙った橋も落ちず、兵士にも余り死者は出ていません。その代わりに大量の住民たちが女子供を含めて殺されました。

ゲルニカで一つのことが始まりました。それはこれまでの戦争は戦闘員同志、言わばプロ同志が戦かったんですが、そうではなくてそのうしろの住民たちを痛め付け恐怖に落とし入れ、戦かう気持ちを削ぐというやり方です。

第二次大戦に入ってそれはロンドンで試され、ドレスデンで試され、日本軍によって重慶で試され、そして広島、長崎に繋がりました」

丘の上を冷たい風が吹き渡った。

「ヒットラーとフランコはこのゲルニカの痛ましい爆撃を秘密にしようとしました。しかしそれを世界中に知らしめたのは正にピカソの『ゲルニカ』でした。芸術というものが世の中に対して如何にいろんな事が出来るかという一つの例を示したんだと思います。

芸術と政治というのは全く別だと言うような議論があって、そのことによってピカソは批判をされたわけですけども、私はピカソ自身が反論した言葉が正しいと思います。『芸術家をなんだと思っているんだ、ただ絵さえ巧ければいいのか、そうじゃないんだ。

世の中でいろんな事を見てそれに感じていろんなものを表現するのが芸術家なんだ』とピカソは反論したそうです。最近カルチャー流行りで、カルチャーと世の中の動きは全く関係がないという様なことを考える人達もいますけれども、ピカソの『ゲルニカ』はそういう考え方に対する非常に有力な反論だと私は思います」

途中から曇ってしまったが、筑紫さんの淀みないコメントはそんな事はどうでもいい見事な内容であった。これだけのコメントを私など逆立ちしても書けるものではない。

ゲルニカ町での全ての撮影が完了した。明日のビルバオでのインタビューを除けば『ゲルニカ』編の99パーセントは終わったことになる。 時計を見ると7時40分。バスを飛ばしビルバオのホテルに着いたのが8時40分。

帰路の車の中で筑紫さんから、ビルバオの隣町までイワシを食べに行こうという話が出た。聞くとまたバスで30分は掛かるサント・ルセという港町だ。気が重かったが実はこれが素晴らしい宴となった。

ロケバスは暗い山道をひた走る。ちらちらと流れる町の街灯の光がロマンチックだった。やがて潮風の匂いがしてきた。小さな漁港である。漁船が繋がれている港の岸壁を歩いて行くと街灯の下でイワシを並べて焼いていた。

異国の夜の港はなんともいえない風情があった。倉庫のような古い建物の2階に上がるとそこはレストランになっていた。結構観光客で賑わっている。

イワシ、アジ、タイの塩焼きなど。

話に違わずイワシの丸焼きは舌鼓を打つほど美味だった。焼いた魚を何も付けずに齧るだけなのにこんなに美味とは、旅でなければ出会えない味だった。

外へ出ると潮風が快かった。防波堤の先にはマリアの銅像が街灯に祈るようにぼんやりと浮かび上がっていた。

●さよならゲルニカ

朝、ホテルの外へ出ると半袖シャツでは肌寒い。昨日より今日と確実に秋が訪れているのが分かる。ゲルニカを去る前にもう一人インタビューをしなければならなかった。バスク語学院々長のアントニオ・アラナ氏。ホテルから歩いても10分位だが、バスは止めるところが無いと言うので最小限の荷物にしてタクシーで行った。

今にも倒れそうな古めかしい建物である。物置きのように書棚が並ぶ2階へ上がると秘書風の女子事務員と太めで大柄なアラナ氏が愛想よく出迎えてくれた。狭いが思い切って書棚の間に立ってインタビューすることにした。筑紫さんがやりにくそうだ。

場所だけの問題ではなかった。いざ始めてみると質問と答えがどうも噛み合わない。好子さんも何時になく落ち着きがない。樫の木の歴史的な意味など大事な質問を筑紫さんがしてくれたのだがしっくりこず、分かったのは次の話だけだった。

「ピカソの『ゲルニカ』の絵をゲルニカの人達はどういう風に受け止めているのでしょうか」

「『ゲルニカ』は人々に新鮮な感動を与えています。と言うのは、この絵は長い間禁止されていて、最近になってやっと知られるようになったからです。

人々はピカソが『ゲルニカ』の名を付けて、あの恐ろしい爆撃の様子を描いたことに感謝し、この絵を愛しています。けれども芸術的見地からは、人々はゲルニカの絵を理解することは出来ないし、また他のピカソの作品についても同じことが言えると思います」

「あなた自身はどう思われますか」

「私はあまり絵画のことは分かりません。しかし、マドリードの別館で『ゲルニカ』を見たとき強い感動を覚えました。と言うのも私自身あの爆撃の頃、6年間ゲルニカに住んで居り、あの恐ろしい爆撃を体験していたからです。絵を見た時なんとも言えず強く迫るものを感じました。芸術的感動というよりは、感情的と言ってよいかも知れません」

好子さんは見ていて気の毒だった。アラナ氏の話は込み入り、しかも切れ目なく長い。スタッフを含め全員がイラついてくる。2時間も費やしたのに手応えは少なかった。

これで正真正銘『ゲルニカ』の撮影は終了した。

ホテルへ戻ると「11時でレストランが閉まるので早く!」と好子さんの声が飛ぶ。そう言えば朝食抜きだったのだ。食事もそこそこにV・Eさんがガムテープが無くて荷づくりが出来ないと言い出し、好子さんがイライラしながら一緒にデパートへ出掛ける。

それを後で知ったカメラマンは「え!行ったの、僕も行くんだったのに!」と不満そうにトランクのカギを捜しに一人飛び出して行った。交換用のVTRがまだトランクの中なのだ。

制作さんはチェックアウトで揉めている。こうなると出演者までが不平顔になるものだが筑紫さんは穏やかにみんなを見守っていてくれる。

今朝は何かが狂っている。あれやこれやで出発が大幅に遅れた。好子さんがイライラする理由がもう一つあった。今日の夕方5時マドリードへ着いたら直ぐスペイン国営TV局へ行き、『ゲルニカ』帰国時のニュース・フィルムをチェックする約束になっていたのだ。

明日の午前中に予定を変更して貰う。

●人生流れ旅

きっかり12時、ロケバスはマドリードへ向けて走り出した。

流れ去るビルバオの町並みへ目をやり誰も黙ったままだ。朝の慌ただしさから解放され弛緩していく自分の体を車の振動に委ねている。

ぼんやり外を眺めていたら次第に心が和んで来た。

昼食のため途中一回止まったが店が混んでいたのでまた走り出し、結局ありついたのは4時近く。帰りも子牛のステーキ、美味かった。好子さんもやっと笑顔が戻った。

再びバスは荒野をひた走った。流れる景色をぼんやり見ながらカセットテープで音楽を聴く。スペインの景色に耳はリンダロンシュタットの甘い歌声。

ひと仕事終った幸せが体一杯に広がってくる。

畳一枚分もある広いウインドーにハエが一匹羽搏いている。私たちが昼食している間に無断で乗り込んだらしい。いやひょっとしたらゲルニカで乗り込み、何処かにじっと潜んでいたのかも知れない。いずれにしろ彼はマドリードまで只乗りする気らしい。

広い平原に黄色のマダラの畑模様が流れ、空を黒い雲が覆い始めた。リンダロンシュタットはジョージ・ウインストンのウォータムヘ変わった。

透んだピアノの音が広い平原の空間を冷たい風に乗って流れる。

最初にウォータムを聴いた時の印象は鮮烈だった。こんな弾き方をするピアニストがいたのか。明らかに従来のピアノの弾き方を破ったものだった。まず私が感じたのはジョージ・ウインストンはピアノをやる前にギターを弾いていたのではないかという疑問だった。

彼にインタビューしたことがあるという筑紫さんがその疑問を解いてくれた。ピアノを始める前はギターを弾いていたそうだ。彼のピアノはギターの楽譜をそのまま弾いているようなフレーズがよく出てくる。

いつか雨がウインドウに斜めの糸を描き始めていた。ピアノの音はエコーして冴え渡り哀しみを囁やく。初めてウォータムを聴いた時がそうだった。

映画監督を夢見、いまだ少年の頃から見えない何かに急き立てられて来た。

『早く行かなければ…早く行かなければ…』だが行く先も分からない。何時も手探りしながら自分でも分からない何処かへ向かって急ぎ続けて来た。

そして何年か過ぎ去って今だに哀しい旅を続けている。

自分は一体何処へ行けば良いのか、まだ行くべき先が分からない。

少しまどろんだようだ。6時50分。外は雨となっていた。ウインドウで羽搏いていた彼は何処へ行ったのか姿が見えない。マドリードへ着いて果たして幸せになる新天地を発見することが出来るのだろうか。

明日朝早く、私たちもまた休む間もなくマラガへ飛ばなければならない。『青の時代』の残りの撮影が待っているのだ。