では「すみれの花咲く頃」のルーツとは…それが今回の1つのテーマである。2本目のテーマは、宝塚レビューの原点ともいえる1925年(大正14年)に上演された記念すべき作品「モン・パリ」に因んで本場パリのナイトレビューをも併せて探ろうというものである。

宝塚提供

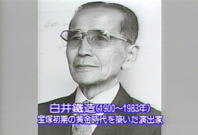

演出家・白井鐵造 パリゼット(昭和5年)

今回の出演者は宝塚の男役のトップスターであった松あきらさんと作曲家の服部克久さん。松さんは現在国会議員であり、華やかな宝塚育ちの彼女が政界へ転身されるとは当時は想像だに出来ないことだったが…。実はロケから帰った直後、宝塚から雑誌への記事を依頼された。だが、当時は忙しく失念するしかなかった。

以来何だか宿題を抱えたままになっているような気がして、今回当時の記録を見ながら詳しく書き綴ることした。ま、随分古い話だが読んで頂ければ幸いである。

《 敷居の高い宝塚レビュー 》

何を隠そう、宝塚の舞台は1度も観たことがない。「あなたに宝塚レビューがわかるの?」と言われそうで、松さんの前では大変肩身が狭かった。だが、言い訳になるが宝塚以外のレビューなら結構観ている。

当時(1960年頃)は宝塚はもちろんだが、浅草国際劇場のSKD(松竹歌劇団)、有楽町日劇のNDT(日劇ダンシングチーム)によるレビューの全盛時代だった。特に浅草国際劇場は庶民的で外人観光客のナイトツアーの定番コースになっていた程で、まだ大学生だった私でも気楽に入ることが出来た。

レビューとなると何となく女々しく恥ずかしい気がして、一人こっそり観に行くのが常だったが、なけなしの金をはたいては『春のおどり』『夏…』『秋…』と入れ替わるたびにワクワクしながら観に行ったものだった。

そもそも私が映画の世界に入った理由の一つがミュージカル映画だったので、レビューには大いに興味があった。もちろん有名なラインダンスや日本人形が踊っているような艶っぽい場面も好きだったが、何よりも心引かれたのは舞台美術と照明、そして鮮やかな舞台転換の美事さだった。

日劇といえば友人の姉がNDTの幹部であったため、何度か楽屋口から入れて貰ったこともある。舞台袖で開演を待つレオタード姿の女ばかりのムンムンする中を掻き分けて客席へ出るのだが、まだウブ?だった私はなんとなく目がくらくらしたものだ。

そんな思いをしながらレビューを観ていたのに、何故宝塚を観なかったか。これはもうチケット売り場に並ぶだけでも恐怖だった。とても男がひとりで行ける雰囲気ではなかった。「そんな事言わないで一度観てくださいよ。チケットもとってあげますから」と松さんには言ってもらったが、未だに宝塚レビューだけは観にいく行く勇気がない。

その後、娘役のトップスターであった上原まりさんとも『平家物語』を撮る機会にも出会ったのだけど…。

《 お巡りを逮捕しろ 》

前置きが長くなってしまったが、まず私たちはパリへ飛んだ。

音楽や美術、演劇の話となるとどうしてもパリに繋がってしまう。宝塚のルーツを探るにも矢張りパリを無視することは出来ない。パリは歴史を飾る芸術の都なのだ。

ドゴール空港にはパリビジョンの大型観光バスが迎えに来ていた。私たちスタッフは総勢7人に過ぎないのに、100人は優に乗れそうなこの大袈裟な出迎えは何なのだ。パリビジョンと言えば東京で言うハトバスといったところ、ナイトレビューの取材とあってコーディネ-トを観光会社に依頼しようだ。

何んでも大きければ良いといったものではない。実はこれがとんでもない間違いの始まりだった。

カルチェ・ラタン界隈

カルチエ・ラタンの裏通りに大きな花屋さんがあった。バスの移動中に目についたのだが、店先いっぱいに生花が溢れ、華やかな雰囲気のある花屋だった。私は直ちに店先を使わせて貰うことにした。

松さんが美しい花々に囲まれ「すみれの花咲く頃」を唄う所から番組をオープンしては、と思ったからだ。私の撮影はいつもこんな思いつきから始まってスタッフを困らせる。

気のいい店主が自由にやれと言うので、私たちは堂々とバスを横付けにして、パリの機材屋から借りていた移動車の準備を始めた。花をバックに歌いながら歩く松さんを移動撮影しようという訳である。

プレイバック、つまりスピーカーで音楽を流しながら口パクで合わせていくというやり方である。だが、場違いな場所に大型バスを止め、音楽をガンガン鳴らすものだから直ぐにアベックのお巡りが飛んで来た。

「君達は許可は取っているんだろうね」

「え?許可ですか?そんなもんがいるんですか」とコディネーターはキョトンとしている。これにはこちらが驚いてしまった。街路での撮影には市の「撮影許可証」を取っておくのが基本中の基本である。

「許可証なしでは駄目だ!役所へ行って取ってこい!」お巡りは厳しくそう言って去って行った。急にそんな事言われても、これからの申請ではI週間は優にかかってしまう。万事休すだ!とは言ってもやるしかないのだ!

お巡りの姿が見えなくなったところで、音を小さくして再びカメラを回し始めたら、途端にまた先程の女のお巡りが血相を変えて飛んで来た。

「許可無しでは駄目だと言ったでしょう!」2度目だから険悪さは倍増していく。あっちへ連れて行けと私が目で合図をする。

コーディネイターと制作さんが2人してお巡りを離れた所へ惹き付け、あれこれ言っては謝まる。もめている間にこっちは松さんに合図をしてカメラを廻す。撮ってしまえばこちらの勝ちだ。

花屋さんの前で歌う松さん

『春すみれ咲き 春を告げる

春なにゆえに 人はなれを待つ

楽しく悩ましき春の夢甘き恋

人のこころよわすそはなれ

すみれ咲く春…』

店先で花を揃えていた若い店主も歌って通り過ぎる松さんにニッコリ愛想を送る。なかなか素敵なカットだ。離れたところで揉めているお巡りの語気が最高潮に達したところで、私は撮影を中止した。

これ以上こじらせたのでは、パリでの撮影全てが不可能になる恐れがあったからである。非はこちらにあり、お巡りは忠実に業務を遂行しているに過ぎないのだ。

無駄とは分かっていたがコーディネーターと制作さんは近くの役所へ泣き付きに行った。予想通り2人はしょんぼりと返って来た。とにかく歌の続きを撮らねばならない。警察の手が回らない内にとシヤンゼリゼヘ行くことにした。

《 地獄に仏、陽気なお巡りさん 》

シャンゼリゼ大通りを凱旋門からコンコルド広場の方へ少し下ったところに、モンテニユー通りと交差する広場がある。夏場には噴水周りの花壇に花が咲き乱れ非常に美しい。

ここでもう一つのテーマー曲である『モン・パリ』をプレイバックで撮ろうという訳である。カルチェラタンの花屋より、こちらが派手でより危険な場所だが、お巡りのことなど構ってはいられない。

花壇越にシャンゼリゼの歩道を松さんが歌いながら歩いて来るシーンを撮ろうとカメラを据え、音楽を流し始めた途端若いお巡りがやって来た。何しろ音はカメラより目立つので厄介だ。

「なんの撮影ですか。許可証は?」今度は片言の日本語である。私は聞こえない振りして準備を続ける。いつもなら「私、フランス語も英語も話せません」と惚けるのだが、相手がカタコトとはいえ日本語だから逃げる訳にもいかない。

このお巡り、少々日本語が出来るとあって

「去年、私は日本行って来た。東京、京都、神戸、広島、長崎、2週間行って来た。日本、本当に素晴らしい。すき焼、お寿司、てんぷら、大好き」と喋り続ける。遠くで松さんが心配そうな顔して合図を待っている。

シャンゼリゼ大通りを歩きながら歌う松さん

もうお巡りに泣きつくしかない。腹を決めて事の次第を正直に話し、一つ助けてくれないかと頼み込んだ。

「オーケー大丈夫、心配するな。この俺に任しときなって。この前日本の総理がパリヘ来た時には、この俺が先導して走ったもんだ」地獄に仏とはよく言ったもんだ。フランスの仏の名はクーロン・ギーといった。

私たちはほっとしてスピーカーをガンガン鳴らして撮影を始めた。

『ひととせあまりの 長き旅路にも

つつがなく帰る この身ぞいと嬉しき

珍しきとつ国の 懐かしの想い出や

わけても忘れぬ パリの都よ

麗しの想い出 モン・パリわがパリ

黄昏どきの そぞろ歩きや

行き交う人も いと楽しげに

恋のささやき

あの日の頃の われを想えば

心は踊るよ 麗しの想い出

モン・パリ わがパリ』

ヴァンサン・スコットの作曲で、原曲はジョルジュ・ゲイリィが歌っている。

日本で最初に紹介されたシャンソンであり、昭和2年に日本に於けるレビューの草分けと言える宝塚の舞台で歌われ、日本全国で大ヒットした曲である。

この曲を松さんが、シャンゼリゼ、セーヌ川、カフエ前などパリの代表的な風景を背景に歌いつないで一つの曲としてまとめようと言う算段である。当時は私も若かった。今ではこんな派手な演出などとても出来そうにない。衆人環視の街路で松さんも良く歌ったものだと思う。

調子に乗って撮っていたら、今度はパトカーがやって来た。注意されるのは2度目だからことが穏便に済む訳はないと思っていたら、クーロン・ギーがパトカーに近づき何やら話すと相手は手を振ってあっさりと行ってしまった。シャンゼリゼを任されるお巡りは、パリ警察の中でも超エリートな存在なのかも知れない。これで私たちは彼の威力を知るところとなった。

クーロン・ギーのお陰でシャンゼリゼのロケは無事に終了したが、私たちのロケはまだ始まったばかりなのだ。

「モンマルトルでも撮らなければならないのだが一緒に行ってくれないか」

彼は勤務中である。無理を承知の上で頼んでみた。

「6時には勤務が終わるので、それからなら一緒に行ってやろう」と言う。

モンマルトルはパリの北にある小高い丘で、パリ市街を見渡すには絶好の観光スポットである。

しかし行ってみると、悪いことにその日は日曜日で、観光バス以外は上まで入れないという。ショックを受けたところで気がついた。私たちのロケバスはパリビジョンの観光バスではないか。素知らぬ顔でバリケードを通過した。全く何が幸いするか分からない。

モンマルトルの丘から見たパリ市街

ここでは暮れゆくパリの街を眺めながら服部克久さんと松さんの話を撮ることにしていた。カメラを構えたら、また直ぐにパトカーがやって来た。私服のクーロン少しも騒がず、パトカーに近ずくや、例によって何やら話し始めた。またもやパトカーはOKの合図をして行ってしまった。もうクーロン・ギーの威力は絶大だった。彼の名が知れ渡っているのは確かなようだ。

「1920年頃のレビューというのは、丁度このモンマルトルの近辺で栄えたんだよね。

カジノド・パリもこの近辺にあるし…勿論1920年の頃のことは私は知らないけどね」

「でも先生はパリに住んでいらっしたでしょう」

「私が住んでいた頃に、モーリス・シュバリエが引退公演をやったりね。」

「イャー」

「宝塚の歌で、ほら、おお…」

「ああ、宝塚わが心の故郷…」と松さん。

「そうそうその原曲がベル・エポックの頃にいたティノ・ロッシという人が歌ったコルシカという曲なんだね」

「実はわたしは宝塚の先生が作曲した曲だとばかり思っていたんですよ。それくらい宝塚の曲になっちゃっているわけ。♪いつか夢に見し 麗しのパラダイス♪っていう歌なんですけどね。原曲がこちらの歌だと聞いて驚いたんですよ。」

「ほらイタリヤの曲だから、ティノロッシと言う人はフランス語とイタリア語を交ぜて歌うんですよ。それが当時のフランスの女性にとっては、なんかエキゾチィズムでね、良かったらしいんだね」

「パリのレビューを宝塚に持って来て、最初は真似したんでしょうけど、それが宝塚流に、”清く正しく美しく”というか、ちょっと御上品になって…」

「こちらではちょっとナンセンスでしたからね、そのまま宝塚に持っていったんでは、小林一三さんはうんとは言わないよね」

「その当時にしたら、ほら肌を出すでしょう」

「その時初めて出したんだってね」

「勿論水着が精々ですけど(笑い)」

「そんなもんですか、宝塚は」服部克久さんも手を叩いて笑う。

宝塚提供 モン・パリ(昭和2年)

「その頃といえばモーリス・シュバリエでしょう。女性だとミスタン・ゲッツとかジョセフィン・ペーカーとか、どちらかといえば純粋なパリ人というよりもエキゾチックな感じのする人が受けたんだよね」

「作曲家ではバンサン・スコットとか…」

「あの人はどっちかというと古賀正男さんみたいな人でね」

「パリの古賀正男さん」

「特にティノ・ロッシーの曲は殆どあの人が書いたらしいけどね。コルシカもそうだしね」

「モン・パリもそうですね」

「バンサン・スコットが、ある女性をカフェに連れていって歌わしちやったんだね。大きな声を出すだけでも禁じられている位だから、歌うなんてとんでもないわけですよ。その時はスキャンダルっぽくなったんだけどもね、その次に来た時はお客はかえって喜んだというんだなぁ。」

当時はカフェで歌を歌って人を集め楽譜を売ったりしていたという。

ベルエポックと言われる1900年前後の時代は、ミスタタンゲッツ、モーリス・シュバリエ、ジョセフィン・ベーカーといった歌手たちが一世を風扉した良き時代でもあった。

パリには現在もなお活躍しているキャバレーやナイトクラブが数多くある。ムーランルージュを始めカジノド・パリ、リド、フォリー・ベルジェール、オランピア、パラディ・ラタン、そしてクレージー・ホース、元のリドの後に出来たルー・78など代表的なものを数えただけでこれだけある。

昭和初期の宝塚レビューはパリ物からスタートしたと言ってよい。

《 フォリー,ベルジェール 》

フォリー,ベルジェールは宝塚出身の上月晃さんがパリに進出して評判となったナイトクラブである。上月さんが事も無げに大階段を歌いながら降りて来たので、パリの舞台関係者が驚いたという。松さんによると階段を下りるのはそう簡単ではないらしい。

私たちの取材は勿論劇場に許可を取ってあるので堂々と2階の正面に陣取ることにした。撮るべきシーンは事前に1度観て決めているので本番はカメラマン任せ、私は何もやることはないので観劇に集中する。まるで学生時代へ戻ったように胸がドキドキしてくる。

音楽と共に突然舞台の前面の天井からぶらんこに乗った4人の美女が降りて来た。意表を突く幕開きである。幕が上がると宝塚でも馴染みの階段舞台いっぱいに羽根を付けた踊り子たちで満開となる。

ピンク色の衣装と照明がいやが上にも華やいだパリの夜を満喫させてくれる。やはりナイトショウはパリが最高だ。舞台はそれほど大きくないのだが、それだけに細かいところまで実に華やかに見せる演出がされている。

煌びやかな電飾のエッフェル塔が出て来たり、カンカン踊りがあったりで、まさに観光客大サービスのメニューで飽きさせることがない。パリのショウで一番驚かされるのは、幕切れなどの一瞬の為に大変な金をかけ、こった演出をしていることである。

日本人ならこれだけの金をかけたのだからたっぷり見せたい、となるところだろうが凄いシーンがさっと出てさっと消えてしまう。その思い切りの良さが全体のショウの価値を高めている様に思える。

「フォリー・ベルジェール」のレビュー

《 ルー・78 》

『フォリー・ベルジェール』は実に快適なロケだった。ところがである。シャンゼリゼの『ルー78』のロケでとんでもないことが起きた。『ルー78』は、古い歴史を持つ有名な『リド』が近年になってシャンゼリゼの凱旋門近くに、ひと回り大きな劇場となって移動したので、その跡を引き継いだキャバレーである。

舞台は『フォリー・ベルジェール』より小柄で、円形状の舞台が客席へ向かって張り出している。舞台は小さいが歌あり、踊りあり、アクロバットあり、ヌードショウあり、動物のサーカス・ショウありで文句なしに楽しめる。いわゆるバエティショウだ。

初期の宝塚に影響を与えた1900年代のパリにおけるミュージックホールの出し物は、大掛かりなステージショウやスペクタクルショウが多かったらしい。したがって当時を忍ぶには『フォリー・ベルジェール』よりは『ルー78』の方がふさわしいということになる。

ホールの支配人は女性で、面倒みはいいのだが中々煩かった。

「私が撮って良いと合図するもの以外は絶対に撮ってはならない!」と釘を刺された。

何故だと聞いたら、おっぱいを出して踊る女の子の中には、大変気にする者もいるというのである。

うら若い乙女心が判らないではないが、中には恋人や親たちに内緒で踊っている娘も居るということだろう。日本でしか放送しないから、と言ったところで説得にはならない。

ところが動物ショウの団長は私に、あれを撮れ、これも良いぞと勧めてくる。要は日本に目一杯紹介してくれということである。

シャンゼリゼ通りは所狭しと車が止まっているが大型バスの駐車は禁じられている。移動には楽だが駐車は非情に厄介だ。とにかく早手回しに照明機材を下ろして準備に掛かった。後はカメラを据えるだけだが、カメラを取りに表へ出たカメラマンの顔が青ざめた。

「バスはどうしたんだ!」

止まっている筈の場所からバスが消えていた。

「駐車出来ないので何処かへ移動したんだろう」

「冗談じやない!。カメラはまだ車の中なんだ!」カメラマンは絶叫する。

時計を見ると開演まで10分弱。シャンゼリゼ大通りを見渡しても大きなバスの姿は見当らない。そういえば照明機材を下ろした時、ドライバーが盛んに何か言っていた。

「これで全部だな!」とでも確認していたのに違いない。

「照明だけは全部OKだ」多分そんなやり取りだったのだろう。

海外ロケの場合この手の失敗は実に多い。

「寿司じゃなくておにぎりだよ」と念を押して言ったのに寿司が出てくるのに似ている。

ウイーンでだったが、馬車をロケ先の公園まで来て貰った。タイヤを着けた馬車も多いので「車は鉄の輪がついたものにすること。タイヤは絶対に駄目だよ」と念を押しておいたのに、翌日現場に来たのはタイヤの馬車であった。外国では簡潔に表現する方が間違いは少ない。

バスの姿は一向に見当たらない。

「裏通りか何処かに居る筈だ!」怒鳴る私の声にコーディネーターは走り出していった。

既に開演時間を過ぎている。絶望的だ!。

「来た来た!」とスタッフが叫ぶ。コーディネーターを乗せたバスが戻ってきた。

私たちは急いでカメラを回しながらぶっつけで、松さんの後を追ってキャバレーへ突入して行った。ところがどうだろう。ショーはまだ始まっていなかったのである。私たちスタッフの為に支配人が気を利かし遅らせてくれたのだ…と思いたいところだが、パリ時間ということもある。いずれにしろスタッフ全員による手に汗握る序幕は下りたのだった。

『ルー78』のショー

ショウの内容は、劇場が小さいためフオリーベルジェールほどの華やかさはないが、バラエティに富んだ出し物が続いた。太鼓を使ったアラビア風の踊り、2本のロープを振り回しながらの踊り、炎の透明のカプセルの中から2人の美女が現われ、ついには美女がヒョウとライオンに入れ替わるという、まあ、よく見かけるマジック。このヒョウが実に良く馴らされていた。

ショウが終わったら、団長がわざわざ私たちのところにやって来た。

「楽屋に来ないか。ヒョウを抱かせてやるから」としっこい。美女なら考えても良いが、ヒョウでは何時気が変ってガブリとやられるか分からない。ほうほうの体で断わって外へ出た。夜の撮影というのは辛い。開演前のカメラ騒動もあり今日はスタッフ全員が疲れ切っている。

翌日、私たちは「カジノ・ド・パリ」を訪ねてみた。

「カジノ・ド・パリ」は1890年に創立されたが、100年以上も経つ今も尚現役で活躍している。1920年代から30年代にかけてミスタンゲット、モーリス・シュバリエ、ジョセフィン・ベーカー、マリー,デュパなどが数々のヒット曲を世に送り出した。1930年代にはジョセフィン・べIカーの『可愛いトンキン娘』や『二つの愛』などが大ヒットした。

「カジノ・ド・パリ」

「パラス」の跡

『モン・パリ』が最初に歌われたと言うパラスにも行って見たが、わずかに看板のタイトルが残っているだけで、今ではデイスコになっているという事たった。ここでは『コンスタンティノーブル』つまり『おお宝塚』も生まれた。原曲の作詞はハリー・カールトンだが、日本語詞は白井鉄造が付けている。

おお宝塚 TAKARAZUKA

おお宝塚 憧れの美の里

幼き目の淡き夢の国

歌の思い出も懐かしき

おお宝塚 TAKARAZUKA

小さな湯の町宝塚に生まれた

その昔は知る人もなき少女歌劇

それが今では青いはかまと共に

だれでもみんなが知っている

おお宝塚 TAKARAZUKA

《 ヴァンサン・スコットエ房 》

『おお、コルシカよ、愛の島』を作曲したヴァンサン・スコットのエ房も探してみた。フォーブル・サン・マルタン33番地と聞いていたが尋ねて行くとどうもおかしい。そこで近くの古い楽器店へ入ってみた。

楽器店と言っても朱色に塗られたショーウインドーの枠の中にはアコーディオンとギターが置かれている位で、店内は薄暗くまるで古本屋のような店だった。奥から出て来たシモンズさんというでっぷりしたおばさんの話では、、全く偶然だったがこの店でヴァンサン・スコットの楽譜を出版したこともあり、本人にも1度遇ったことがあるという。

1938年に開店したという『マルタンカイラ』

ヴァンサン・スコットのエ房跡

「連れてって上げますよ」

気の良いおばさんはコトコト靴音をさせながら、グスターブ・グーブリエ3番地にある白塗の4階建てのアパートへ連れていってくれた。

今から6、70年余り前、このアパートの2階で『2つの愛』、『可愛いトンキン娘』、『パリの橋の下』といった名曲が生まれたのだ。建物の裏に回ってみたら、小さな印刷屋さんが2、3軒残っていた。

工房から歩いて僅か2、3分くらいの表通りにヴァンサン・スコット(1874年〜)が住んでいたというアパートがあった。

ヴァンサン・スコット(1874年〜)の住まい跡

彼は1952年にここで亡くなっている。2階の壁に記念のプレートが填め込まれているが、―階は派手な色合いの『TONY BOY』というブティック風の店に変わっていた。

《 黄昏のパリ 》

ハプニング続きだったが、パリでのロケも最後となった。

日暮れ時のセーヌ河畔の散策は素敵だ。河面が黄金色に染まり、バトー・ムッシュが輝きを撒き散らして橋の下を通り過ぎて行く。恋人たちは手をつなぎ、木陰に立ち止まってはチュッチュッと恋を交わす。野良犬は橋のたもとにオシッコをシュッと掛けては帰路を急ぐ。

太陽はシャンゼリゼ大通りの真ん中に沈み、凱旋門は往きかう車のライトの奥で大きなシルエットを見せる。そんな黄昏時のセーヌの河畔では松さんにヴァンサン・スコットの曲でディノ・ロッシが歌った『おお、コルシカよ、愛の島』をハミングしてもらった。ロマンティックでもの哀しい歌声がパリの夕陽によく似合う。

『南の明るい空の下に まるで天国のような場所があり

私はそこを大事にしている。

おお、コルシカ、愛の島

私の生まれた国よ

おまえのさわやかな岸辺が好きだ

おまえの原始林が好きだ

いろいろな素晴らしいところを見たが

私は心の底からお前のものだ いつまでも

おお、コルシカ、愛の島』

この曲は1934年「カジノ・ド・パリ」のレビュー『フランス・パレード』の中で、ティノ・ロッシによって初めて歌われたものである。宝塚では『宝塚、わが心の故郷』として愛唱されるようになった。

黄昏のモンマルトルに再び登った。街灯がつき始める薄暮の頃を狙って、長い石段で松さんにバラード風にアレンジした『モン・パリ』を歌って貰うためである。8月と言いながらとにかく寒く、陽が暮れるのを待っている間にすっかり冷え込んでしまった。カメラは街灯に寄り掛かって立つ服部克久さんの上から、歌いながらゆっくり上がって来る松さんを狙う。街灯が蛍の火のようにぼけて輝き、プレイバックだが松さんの想い入れた歌が素敵だった。

モンマルトルの石段を舞台に歌う松あきらさん

《 「すみれの花咲く頃」のルーツを探してー 》

パリでのロケを無事に終えた私たちは、本題の『すみれの花咲く頃』のルーツを探るためにドイツにやって来た。

西ベルリン(※冷戦時代)の銀座通りと言えばクーダム通りである。緑が多く正面には第二次大戦で崩れ落ちたまま残されているヴィルヘルム皇帝記念教会がそびえている。歩道には名物の箱型のショーケースが並ぶ中々しやれた通りである。

クーダム通り

クーダム通りとヨアヒムシュターラー通りの交差点近くにレビューシアターが在ると聞いた。言わば銀座4丁目角のビルの地下に在るシアターと言ったところだが、折角レビュー巡りをしているので、ドイツのレビューも取材することにしたが、これが如何にもドイツ的とでも言うのか、なんとなく泥臭くオカマショウみたいでがっかりしてしまった。

レビューシアター「ラビアン・ローズ」

《 フリードリヒ通りのプリマドンナ 》

西ベルリンヘ来た第一の目的は、冷戦時代、ドイツオペラのプリマドンナとして活躍していたひとりの女性に会うためであった。彼女の名はマーゴット・ドウールさん。60才は優に越えていると思えたが最近結婚して西側へ来たと言うことである。

私たちはフリードリヒ通りのアポロシアター跡の前で落ち合う約束になっていた。この辺りは東西ドイツに分断される前までは、まさにベルリンのメインストリートとして大変賑わった場所であったそうだが、今ではアパートの立ち並ぶ静かな通りになっている。

マーゴットさんが活躍したメトロポール、コミッシュオーパー、オペラハウスはここから歩いても2、300メートル先の東ドイツ側にある。実はアポロシアーターは『すみれの花咲く頃』の作曲者・フランツ・ドエルがかつて音楽監督として活躍した劇場であった。

フリードリヒ通り マーゴット・ドウールさん

アポロシアーター跡

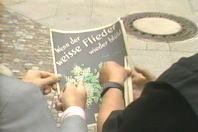

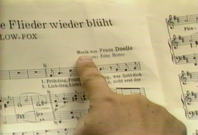

「白いニワトコの花が再び咲くとき」の楽譜

彼女は一枚の楽譜を持って来ていた。

「私は彼の曲を一曲だけもっているんですよ」そう言って道端で広げた楽譜には『白いニ

ワトコの花が再び咲くとき』と言うタイトルがついていた。

「タラリララララララ」服部さんが楽譜の音符を辿りながらハミングする。

「うわァ、すみれの花だ!」松さんが喚起の声を上げた。確かに、作曲フランツ・ドエルと書いてあるが、ままさしく『すみれの花咲く頃』のメロディである。

3人がメロディーをそれぞれ口ずさみ、明るい喜びの声が路上に広がった。『すみれの花』はもともと『ニワトコの花』だったのだ。では白いニワトコの花とはどんな花なのか?私たちはその花を見たくなった。

「残念ですが、今はニワトコの花が咲く季節ではないんです…」と如何にも申し訳なさそうに言うマーゴットさんが素晴らしいことを思い出してくれた。

造花専門店 生花から採った香水瓶

《 幻のニワトコの花 )

マーゴットさんが案内してくれたのは『HARRY LEHMANN』と言う一軒の花屋さんだった。花屋さんと言っても生花は1本もない造花専門店である。表から見ると薬局か病院といった感じで、店内に入ると看護婦のような60才位の婦人が、造花を掻き分けるように奥へ案内してくれた。

「ウワァー、これがニワトコの花!」松さんが感嘆の声を上げる。

それは4枚の花弁を付けた可憐な花だった。一枚の花弁が1センチ弱、そんな小さな花が集まって一つの花束となっている。

白だけでなく薄紫色もあった。どちらかと言えばリラの花に似ている。ドイツでは良く知られている花らしく、クリスマス・シーズンに良く売れるという。婦人は品の瓶のようなものが何10本と並ぶ棚の方へ案内した。これがなんと花の香水群であった。

造花にその生花から採った香水を振り掛け、匂いも付けて売っていたのである。これは驚きだった。日本にも造花はふんだんにあるが、香水つきの造花なんて聞いたこともない。さすがはドイツ人らしいと思ったが、100年以上の歴史を持つ先祖伝来の花の香水店で、ベルリンでもこの店だけという事であった。

肝心の匂いだが何とも表現しがたい、生臭いような…。服部さんは「ウッ!」と鼻(花)をそむけていた。

私たちは白と薄紫のニワトコの花を手にいれて、ホテルへ急いだ。

3人の音楽家が揃っている。マーゴットさんが持ってきてくれた楽譜をもとに『白いニワトコの花が再び咲くとき』を歌って貰いたかった。

ホテルで「白いニワトコの花が再び咲くとき」を演奏

勿論ピアノ演奏は服部さんである。マーゴット・ドウールさんは長い間歌っていないという事だったが、もとオペラの歌手だけあって、それはもう酔いしれるほどの素晴らしい歌声だった。

『白いニワトコの花が再び咲いたら

愛の歌を歌ってあげよう

何度も何度も君の前に膝まずき

白いニワトコの花の香りを君と飲もう

白いニワトコの花が再び咲いたら

君の赤い唇に思う存分キスをして

おとぎの国にいるように 二人は結ばれる

白いニワトコの花が再び咲いたら…』

ドイツ語の歌詞ではあったが、そのメロディーは寸分たがわず『すみれの花咲く頃』そのものだった。興奮したように松さんが声を上げた。

「もう感激してしまったんですけど、ドイツの人たちはこの曲を良くご存知なのかしら」

「ええ、若い人からお年寄りまで親しまれています。永遠に残るものであり、人々のノスタルジーでもあるのです。実はこの曲がフランツ・ドエルの作品であるとは殆どの人が知らないのですよ」

「この曲がどうやってドイツからフランスのパリヘ渡っていったのかしら」

マーゴットさんの推理はこうだ。

「きっと、ベルリンに来たフランス人がこの曲を聞き、とても気に入ってパリへ持ち帰って歌ったら、フランス人にも気に入られて、1930年には東京まで届いたのでしょう」

「1920年代頃のパリの音楽と言えば、私達は何でもシャンソンだと思っているけれども、当時はいろんな国から音楽が入って来ており、例えば、『サ・セ・パリ』はスペインでしょう。『コンスタンティノーブル』はイギリスですよ。それから『デュガ・デュガ・デュ』はアメリカでしょう」

そこで松さんは『デュガ・デュガ・デュ』を歌いだし、服部さんのピアノが華麗な伴奏を付けていく。マーゴットさんも浮き浮きするような表情で松さんの肩を抱いてリズムを取る。撮っている私たちスタッフも幸せいっぱいの一時であった。

ところでドイツで歌われていた『白いニワトコの花が再び咲いたら』はパリへ渡って『リラの花咲く頃』となった訳だが歌詞はどんなものだったのか。

歌ったのはクリスチャン・ボレルである。

『白いリラの花がまた咲く時には

心を惑わす言葉が言い交される

恋に落ちた女たちは してしまうのさ

心を酔わせる香りのお陰で

馬鹿なことをして仕舞うのさ

白いリラの花がまた咲く時には

どんな誓いの言葉も聞こえる

何故って今を盛りの恋が

頭を狂わせてしまうからだ

白いリラの花がまた咲く時にはね』

『ニワトコの花』がパリヘ渡って『リラの花』に変わり、白井鉄造によって日本へ渡って『すみれの花』に変わったのである。

デュッセルドルフのライン川畔

《 二つの事件 》

実は私たちがフランツ・ドエル家に辿り着くまでに二つの事件が起きた。

ベルリン空港でデュッセルドルフヘ飛ぶ為に、チェックインを済ませ搭乗する時のことだ。セキュリティの若い女子職員が手荷物は一つにしろという。

原則がそうなっているのは私たちも知っているが、取材カメラだけは機内持ち込みが暗黙の了解ごとになっている。どの国でも、どの国際空港でも私たち取材班がとがめられたことは一度も無かった。

しかし、この女子職員は断固許してくれない。仕方ないので、お互いに手荷物を一つに纏めたりして再度挑戦したが、今度はカメラとVTRを回せという。

「そんな事言ったって、バッテリーは荷物として既に機内なんだよ」

「なんと言っても規則だから、回さない限り乗せる訳にはいかない!」

「だったらバッテリーを下ろしてくれ」

「それは出来ない。」

他の客の搭乗はとっくに終わっており、残っているのは私たちスタッフだけである。フライト時間は既に10分を過ぎている。

スタッフ入り乱れて次第に険悪になっていく。まるで子供の喧嘩と同じである。

そこヘフライトの遅れを気にした機長が、機内から出て来た。

「おいお前たちは何をやってんだ!とっくに出発の時間が過ぎているだろう!」

セキュリティの女子職員がヒステリックに説明をする。

機長はやおら、カメラとVTRをむんずと掴むや肩に担いで

「わしが預かるから、ついて来な」と私たちを促した。

「あたしゃ知らないよ!飛行機が爆発してもあたしの責任じゃないからね!分ったわねあんたの責任だよ!死んじまえ!」そう言ったかどうかは分からないが、私たちは女子職員にあかんべぇして巨体の機長の後へ続いた。

いかにもドイツ人らしい融通の聞かない女だった。私たちは意気揚揚と機内へ入って行った。いらいらしながら出発を待っていた乗客の目線が私たちに集中した。

「チェッ、出発を遅らせやがったのはこいつらか」と言っている様であった。

デュッセルドルフの街

《 とんでもない事故発生! 》

機長の機転で救われた私たちは無事にデュッセルドルフに着き、気分も晴れやかだったのが、ライン川のオーベル・カッセラー橋を渡ったところで、思わぬるアクシデントが待ち受けていた。

ライン川辺りの景色がいいので撮影することにしたのだが、何故かここでも大型のロケバスで、パリと同様駐車することが出来ない。そこでバスは音声さん(録音)だけを乗せて近くを一回りしてくることになった。

撮影はすぐ終わったのだが、待てど暮らせどバスが戻って来ない。

「何事かあったのではないか…」心配しながらバスの去った方向を見ていたら、遥か彼方から日本人らしい人物が、てくてく歩いてくるのが見えた。

「どうしたんだ!」スタッフが駆け寄った。

「事故なんですよ」

話によると高速道路の下をくぐった際、上からタイヤが落ちてきて、フロントガラスにぶつかったと言うのだ。

私たちは重い機材を持って全員バスの方へ急いだ。ヒイヒイ言って辿り着くと、フロントガラスが割れたバスのそばで、額を怪我したドライバーが待っていた。軽い怪我ですんだのは良かったが、お巡りは来るしそのまま走る訳にもいかなかったようだ。

随分待たされてやっと替わりのバスが来たが、これがまた100人は乗れそうな大型観光バスだった。これには参ってしまった。大きければ良いといったものではない。

《 フランツ・ドエルの家族を訪ねて 》

私たちは気をとりなおし、旧市街などの撮影を簡単に済ませ、1883年フランツ・ドエルが生まれた町ムンヘングランド・バッハに向けてロケバスを走らせた。

デュッセルドルフから車で30分くらいの小さな田舎町だったが、残念ながら住人に聞いても、生家の跡らしきものは見つからなかった。

フランツ・ドエルが生まれたムンヘングランド・バッハ

そこで私たちは息子さん家族が住んでいるという町レーバークーゼンヘと向かった。デュヅセルドルフから車で45分くらい、畑と緑に包まれた美しい丘陵地帯に在る小さな田舎町である。

集落のなだらかな坂を下りて行くと、ケルン放送局の音楽担当をしているという45才になる息子さんと奥さんが家の前で迎えてくれた。実直そうなお似合いのご夫婦だった。

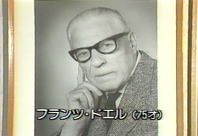

案内された部屋にはフランツ・ドエルが愛した古い食器棚などが残されていた。そしてその奥の部屋の壁には『すみれの花咲く頃』の生みの親フランッ・ドエル(75才)の写真が飾ってあった。

黒ぶちの眼鏡をかけ、右手の人指し指を軽く自分の頬に当てじっとこちらを見ている。

「初めまして、いつもドエルさんがおつくりになった歌を歌わしてもらっているんですよ」松さんは生きた本人に出会ったかのように感激の面持ちで挨拶をした。

長い間、思い続けていた人にやっと会えた嬉しさと感謝の思いがじーんと伝わってくる。

息子さんがテープレコーダでフランツ・ドエルの曲を聞かせてくれた。

フランツ・ドエルは多くの曲を書いている。音楽を聴いてもらえないのは残念だが『夢の中で千度君を訪ねる』『愛は神秘』『愛は奇跡の如くやってきた』など、共通して言えるのはメロディーが非常に美しく、哀愁を感じさせる曲が多いようだ。

若い頃はデュッセルドルフでホルンを吹いたり、指揮をしたりしていたが、作曲を始め、1920年頃に書いたオペレッタが評判を呼び、レビューのための曲も多く書くようになった。

そして1930年頃から映画音楽に転向、1943、4年頃まで書き続けるが、何故か突然音楽から身を引き、戦後は田舎で農業をして暮らした。服部さんが一番気にしていたのはその点であった。

晩年、フランツ・ドエルが住み、亡くなった建屋

鶏小屋の見えるテラスと家族

母屋の隣にフランツ・ドエルが住み、亡くなった建屋があ残っているというので裏庭へ案内してもらった。緑に囲まれた農家のたたずまいで、裏庭は広くなだらかな緑の草地が下っている。

私たちは明るい光と爽やかな風を受けながら話を聞くことにした。そこへ丁度帰ったばかりの高校生の長男と長女も姿を見せた。

「1954年に父はこの土地を買い、副業として鶏を飼ったりしていました。この下に鶏小屋がありました。作曲はもうやりたくないようでした。第二次大戦後、父は随分落ち込んでいました」

「どんなお父様だったんでしょうか」松さんが訊いた。

「第二次大戦後の混乱期の後、父は一作品しか映画音楽を書いていません。ですから、ずっと家に居ましたから子供たちにとってはとても嬉しいことでした。子供にも深い愛情を示してくれる素晴らしい父でした」

「私は青春を過ごした宝塚で、お父さんの曲を本当に何度も歌いました。これからもずっと歌っていくと思うんですが、どう思われますか」

「父がまだ生きていた頃、友人が日本へ旅をした際、偶然にも父の作品を主題曲とするレビューがあるのを知り驚いたそうです。帰られてその話を聞き、父も大変驚き喜びました。

日本では、この歌は民謡だと思われており、作曲者がまだ生存しているとは知られていなかったそうです。作曲者にとって、自分の作品が民謡だと思われることは、この上ない喜びであり素晴らしいことです」

服部さんが気にしていたことを訊ねた。

「私も音楽家なんですが、お父さんが何故音楽を止めて、こういう所に引き込まれたのか知りたいんですけどね」

「父が作曲をしなくなった理由は二つ考えられます。一つは、戦中戦後の混乱期で、父にはそれがストレスとなり、また初めからやり直す気力もなかったのでしょう。もう一つは、映画音楽が変わったということです。父の求める音楽ではなくなって来た、そんなことが理由でしょう。それに戦後はもう父も年でしたから」

フランツ・ドエルの墓前で『すみれの花咲く頃』を歌う松あきらさん

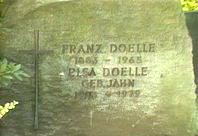

フランツ・ドエルは1965年3月13日83才で亡くなった。

最後に、娘さんにフランツ・ドエルの眠る墓へ案内して貰った。

車でほんの少し走った丘の緑の多い林の中にあった。

松さんは花を添え日本式に手を併せて拝んだ。

「ドエル先生のお作りになった『白いニワトコの花が再び咲く時』の歌が、ドイツからフランスヘ、そして、白井鉄造先生によって日本へ。

いま私はこうしてドエル先生のお墓の前にいます。白井鉄造先生に、そして、フランツ・ドエルさんに、私の歌を捧げます」

松さんは万感の想いを込めて『すみれの花咲く頃』を歌った。

『春すみれ咲き 春を告げる

春なにゆえに 人はなれを待つ

楽しく悩ましき春の夢甘き恋

人のこころよわすそはなれ すみれ咲く春

すみれの花咲く頃 初めて君を知りぬ

君を想い日ごと夜ごと 悩みしあの日の頃

すみれの花咲く頃

いまも心ふるう忘れな君 われらの恋

すみれの花咲く頃』

こうして『すみれの花咲く頃』のルーツを探る旅は終わったのだった。